Un divan à Aurillac, par Marie-Hélène Lafon

C’était un soir de mai à Aurillac, un soir vert, vert et turgescent comme les soirs de mai savent parfois l’être ; à Aurillac et ailleurs.

Donc c’est à Aurillac. Sur le divan, un divan prune, violet, ou violine, divan inventé par une certaine Sandrine aux longs yeux. Sur ce divan sandrinien et à la librairie Point Virgule ; car, il faut le dire, à la librairie Point Virgule sise 14 rue des Carmes à Aurillac, Cantal, 15, au fond à droite, tout au fond, dans un diverticule tapissé de livres d’art, trône et s’alanguit un divan tendu de violet, ou de parme peut-être ; c’est une couleur organique et très douce, assez seyante, mais je ne l’ai plus dans l’œil exactement, et ne saurais tout à fait la dire.

Divan, canapé, ottomane, méridienne, sofa, le mot juste ici m’échappe.

Finissons-en avec les atermoiements lexicaux et disons-le, carrément, avouons que sur le sofa violine, dans les tréfonds de la librairie Point Virgule, un soir vert de mai 2016, je fus mise à la question, devant témoins dûment assis sur force tabourets et autres chaises pliantes, mise à la question donc par un duo de psychanalystes, un homme à lunettes et une femme blonde. Mise à la question, et consentante, et avertie. Ni guet-apens ni chausse-trappes ni coup fourré.

Quand le vin est tiré, il faut le boire. Et je l’ai bu, et nous l’avons bu, les psychanalystes, le public, et moi ; et j’y ai pris du plaisir. Le mot est lâché. Nous avons ri. Ce fut dense et joyeux, je crois. Ils ont fouillé dans les plis des textes, et moi avec eux, fouillé, fouaillé, et le public avec nous, nul ne rechignant à la besogne par les soirs verts de mai sur les canapés tapis au creux des librairies du Cantal tapissées de livres.

Ensuite ce fut fini, nous avons bu et partagé encore des paroles et mangé des nourritures, dont un mémorable et capiteux pounti mitonné par la femme blonde et psychanalyste ; et il faisait encore grand jour quand nous sommes sortis de la librairie Point Virgule dans le soir vert.

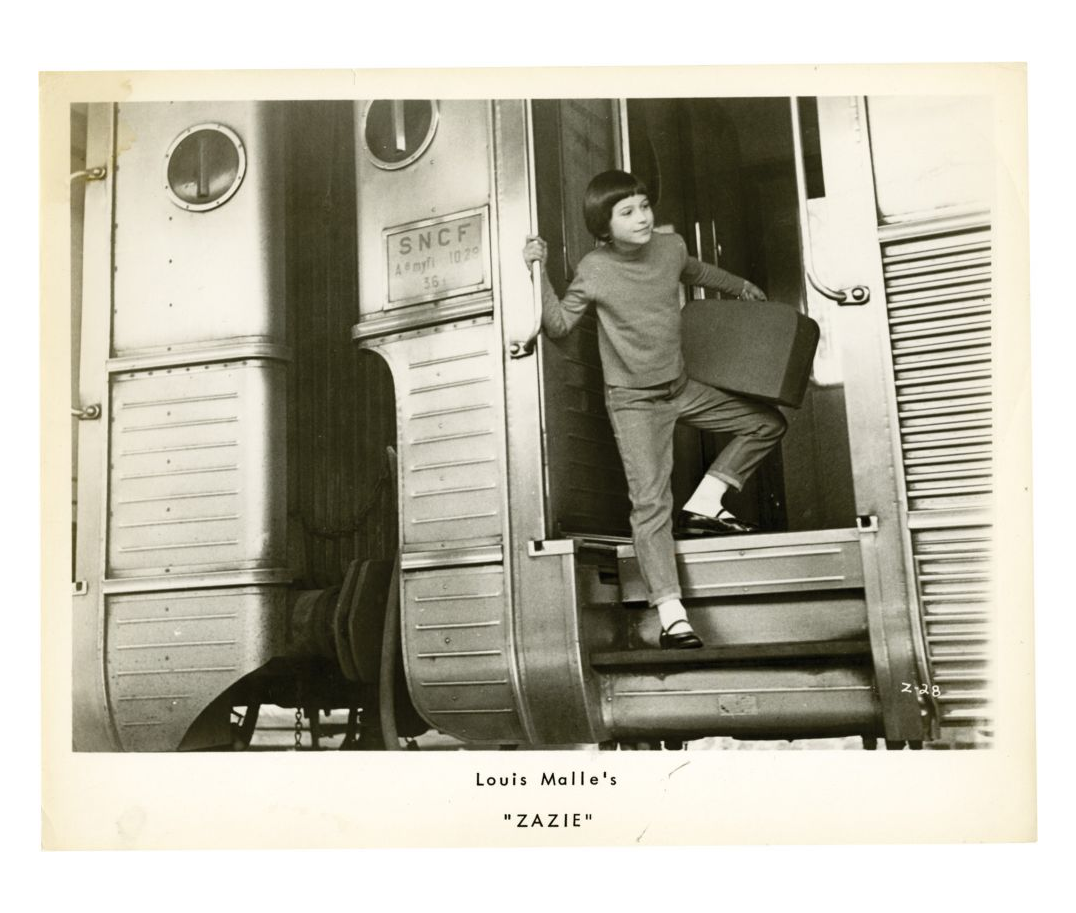

L’atelier des mots de Marie-Hélène Lafon, par Eliane Chastang

Dans le cadre de l’activité Un livre un auteur un jour, initiée par l’antenne d’Aurillac de l’ACF-Massif central, en ce samedi 7 mai 2016, nous avons rencontré, à la librairie « Point Virgule », Marie-Hélène Lafon pour une conversation animée par Hervé Damase, psychanalyste, membre de l’ECF, autour du dernier et vivifiant ouvrage de l’auteure, Chantiers (éditions des Busclats, 2015), dont le titre à lui seul éveille déjà la curiosité.

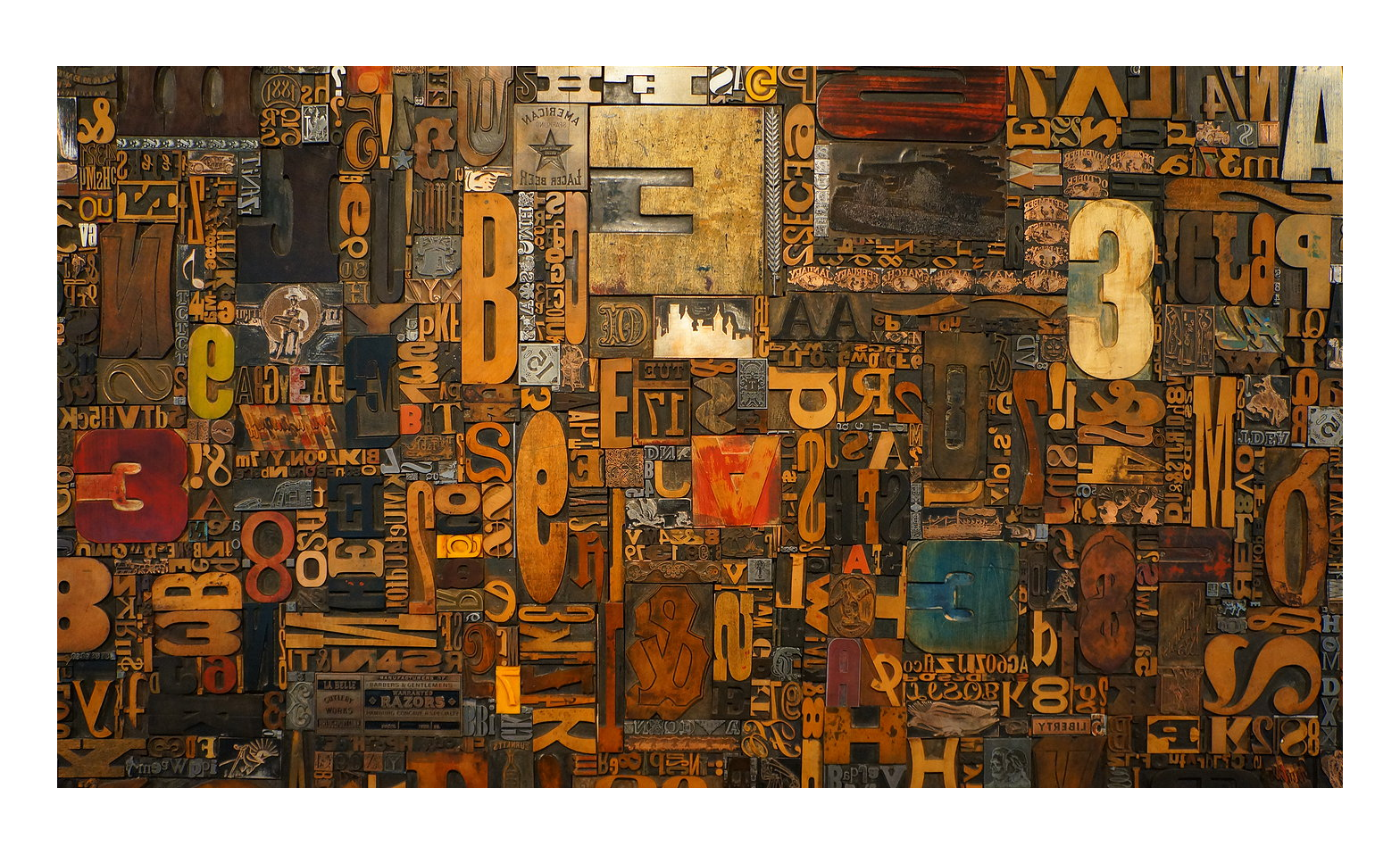

Quels objets, quels outils, quels trésors, quelles surprises allons-nous découvrir ? Nous sommes déjà dans un désir de recherche, de découverte et d’apprentissage. De surcroît, ces chantiers sont pluriels ! Nous sentons que le corps va être à l’œuvre, qu’il va devoir fouiller, creuser, extraire, nettoyer, polir, démolir, reconstruire, et bien d’autres choses encore.

Chantiers, voilà un livre appétissant. L’écriture est sensuelle, charnelle, organique, précise, précise mais incisive aussi, tranchante et surtout jubilatoire. Marie-Hélène Lafon est un écrivain de l’intime, de l’intime de la langue et de son inépuisable terreau. Il y a dans son écriture une crudité, une sauvagerie. Les mots sont de la viande à malaxer, pétrir, charcuter… Cette sauvagerie est aussi celle de ses paysages natals, des bois de hêtres, des forêts, des bêtes, et côtoie la scène bucolique du blaireau dégustant des framboises sous le regard de trois jeunes filles émerveillées.

Son univers est infiniment poétique et dur ; la rudesse de la vie, des hommes, des corps laborieux, essoufflés, fourbus, vigoureux, vivants. Et puis, il y a les mots fabriqués, torturés, aimés, rejetés, épuisés, épurés jusqu’à l’os, jusqu’à tenter de dire au plus juste. Mais dans cette quête, reste inexorablement un impossible à dire. Alors, il faut se remettre à l’établi et travailler. Travailler à écrire dans sa solitude, son espoir et son rêve.

Écrire, « c’est pas du rôti » ! Alors qu’est-ce que c’est ? Du cru ? Du réel ? Marie-Hélène Lafon met les mains dans le corps des mots pour en faire des êtres vivants. Elle nous invite à faire ripaille avec ses mots qui sont ceux d’une langue, celle des Derniers Indiens, truffée de néologismes délicieux qui touchent par leur sonorité et leurs sens équivoques. Nous sommes nourris, parfois repus, parfois affamés, parfois le rythme fait demander grâce, et puis voilà une respiration, le souffle d’une musique, une pause et un nouveau rythme qui nous transporte, autrement, ailleurs.

Écrire ça commence quand ? Comment ? Dans son urgence à écrire, Marie-Hélène Lafon est venue tardivement à l’écriture, terrifiée à l’idée qu’elle pourrait découvrir qu’elle n’était pas à la hauteur de son désir. Pourtant l’urgence d’écrire l’a saisie dès l’enfance, dès petite fille, elle voulait « ça » ! Mais quoi ? Une opacité pesante, insistante, obscurcissait le désir. La lecture à voix haute de la maîtresse amène une éclaircie, la voix comme lieu et lien.

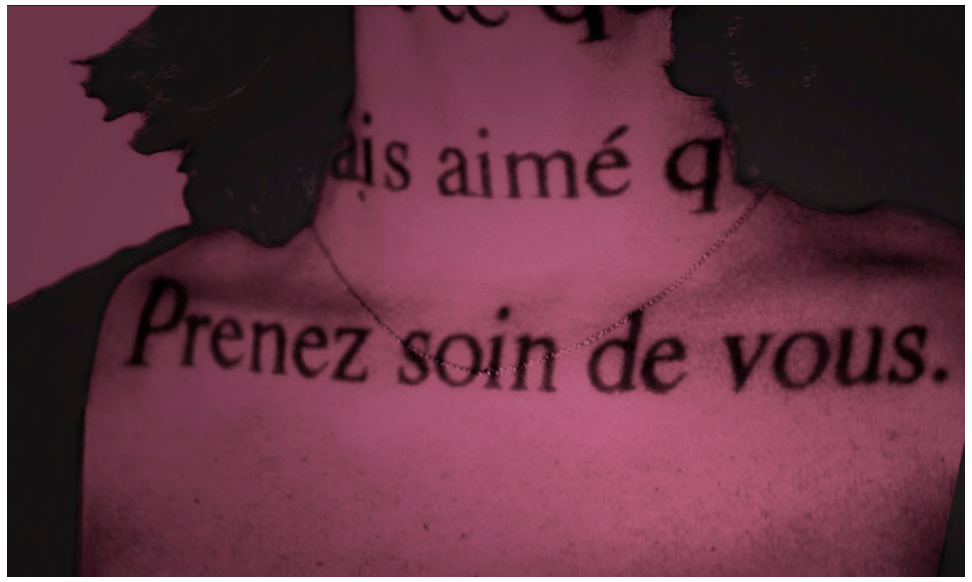

Être à l’origine de ce qu’elle disait, voilà ce qu’elle voulait. Est aussi la parole du père prédisant la fin d’un monde et de ses sujets « périmés ». Elle, elle a toujours eu conscience que quelque chose ne finissait pas et serait toujours là : « toute chose que la langue n’épuisera pas. Un nœud vital dans ces épousailles entre le verbe et les choses et au fond je n’en serais que la greffière éperdue ».

D’emblée, son rapport à la langue s’est avéré charnel. Enfant, ce n’est pas le sens du mot qui retient son intérêt, mais plutôt sa sonorité, son mystère et « on ne perce pas un mystère, on le poursuit ». Le recours au dictionnaire est longuement différé, émotion et délectation priment. Elle préfère « flairer » le mot, « lui tourner autour ». Écrire, c’est convoquer les sens.

Elle se préoccupe devant ce que le sentiment d’urgence fait naître. Alors elle élague, « les arbres sont au sommet d’eux-mêmes, l’hiver, quand ils sont à l’os… les arbres majuscules », et il en va de même pour le texte. Écrire au plus près, extraire le jus du mot, attraper le mot juste et juste le mot.

Marie-Hélène Lafon n’aime pas le gras. Pour elle, « écrire et partir ça ne se sépare pas ». Partir est nécessaire, mais insuffisant. Elle dit : « Il y a quelque chose que je n’éclaire pas tout à fait, qui m’a amenée là. Quand j’ai commencé à écrire, j’ai eu le sentiment sporadique d’inventer ma place. Inscrire/écrire. » La langue qu’elle écrit est travaillée au corps par une oralité liée au monde d’où elle vient. Elle joue avec les mots, les équivoques, les néologismes et c’est jubilatoire. Elle babille ! Elle est une créatrice langagière, une architecte du verbe, une archéologue de lalangue.

Marie-Hélène Lafon nous montre que pour écrire, il faut venir de quelque part et ce que « le sentiment d’appartenance à un territoire fait à la littérature ». « Chacun a son pays premier, le pays que j’habite, c’est la langue », dit-elle.

En ce jour de printemps où la nature renaît, Marie-Hélène Lafon a osé la rencontre, celle qui lui importe, avec ceux qui la lisent. Une rencontre du corps, en-corps : soudain, elle s’est levée, a ouvert son ouvrage pour donner de la voix, avec son corps. C’était un samedi précédant un lundi où elle reçut, en toute modestie, le prix Goncourt de la nouvelle pour son touchant et salutaire livre intitulé, en toute simplicité, Histoires (Buchet/Chastel, 2015).