Jacques-Alain Miller définit « une triple externalité1 » pour rendre compte du « désordre provoqué au joint le plus intime du sentiment de la vie2 ». Le corps y a une place fondamentale, que l’on peut repérer dans la multiplication des sports de l’extrême pratiqués aujourd’hui. En effet, pour les sujets qui s’y engagent, le risque et le danger créent des défis mettant en jeu les limites propres au sentiment d’avoir un corps. Qu’il s’agisse de surfeurs de grosses vagues, de plongeurs en apnée ou encore d’adeptes de base jump, de vol en wingsuit ou d’alpinistes de haut niveau, etc., la volonté de faire de son corps un moyen de se surpasser met en abîme la jouissance de la vie. Sans doute la mort apparaît-elle comme fond d’écran à la vie. Disons que l’une et l’autre se négativent au point où le corps disparaît sous l’effet d’une jouissance décuplée dans l’action. Ainsi, c’est le sentiment de la vie qui est percuté, le corps n’étant que l’instrument pour obtenir l’extase propre à l’exploit. Si ces sports de l’extrême se multiplient, c’est qu’ils régulent les jouissances de certains sujets où « le moins phi3 » n’est pas opérant. Cela leur permet de s’affronter au réel de la nature pour éprouver leur corps vivant.

Défier l’au-delà

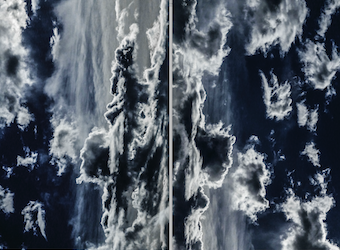

Par exemple, il y a aujourd’hui une véritable conquête des airs qui consiste à se déplacer d’un point à un autre depuis des monuments, des toits, des montagnes pour littéralement s’envoler. L’air devient le signifiant-maître de ces jeux à ciel ouvert, comme la mer a toujours été le lieu où l’on perd la notion de pesanteur. Le ciel et la mer constituent des lieux où, de fait, le corps perd sa consistance et tombe ou au contraire s’éprouve allégé. Sa position d’objet a est alors mise en position de défi, apparemment d’inspiration phallique, mais… La jouissance du corps déborde la loi de la pesanteur, se fait Autre à elle-même, cherchant à aller au bout de ses limites, au bout de sa structure vitale, comme pour atteindre un au-delà de son corps. Les performances qui s’en obtiennent s’éprouvent comme des conquêtes où le sentiment de la vie est un encore, l’encore dont Lacan a qualifié la jouissance féminine4.

Le corps réel

Le sentiment d’être un corps vivant surpasse la notion d’avoir un corps. On passe du corps comme objet a au corps comme événement de corps réel. Il y a une dimension de hors sens qui fait chavirer le sentiment de la vie en excès de vie. Là où la plupart des sujets se méfient de mettre leur corps en danger, ces pratiques sportives occultent le danger en voulant le défier. Certes, on leur apprend à mesurer les risques, à vérifier la façon d’appréhender les mouvements du corps, à calculer les conditions environnementales qui peuvent, d’un coup de vent ou de vague, conduire à l’accident, laisser handicapé ou mort. Car, de fait, il y a, dans ces délires sur la maîtrise du corps, la mise en jeu d’un défi décuplé par le fantasme que le corps est un objet sans loi, un objet hors norme, quasi déifié, dont on jouit au joint le plus intime du sentiment de la vie, à condition de faire de sa perte l’enjeu d’un sombre déni de sa mortalité.

Hélène Bonnaud

[1] Miller J.-A., « Effet retour sur la psychose ordinaire », Quarto, nº94-95, 2009, p. 45.

[2] Lacan J., « D’une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose », Écrits, Paris, Seuil, 1966, p. 558.

[3] Miller J.-A., « Effet retour… », op. cit., p. 43.

[4] Cf. Lacan J., Le Séminaire, livre XX, Encore, texte établi par J.-A. Miller, Paris, Seuil, 1975, p. 17.