« Les nœuds ça s’imagine et, plus exactement, ça ne s’imagine pas »[1]

Bernard Lecœur

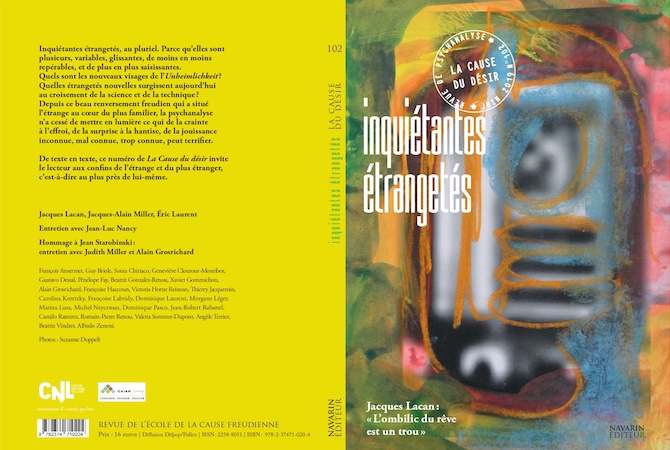

Après la lecture du numéro 102 de La Cause du Désir, Bernard Lecœur situe une inquiétante étrangeté pour le psychanalyste : l’expérience du nœud borroméen.

Tel qu’en parle Freud, l’inquiétante étrangeté touche aux limites de l’imaginaire et témoigne d’une déroute de l’image ainsi que de son émancipation.

Une toute autre dimension de l’Unheimlich s’est faite jour lorsqu’une pratique, parfaitement inédite pour la psychanalyse, est venue brouiller les cartes de la reconnaissance imaginaire. Cette pratique repose sur une immersion du corps dans un espace pour le moins original. C’est la situation produite par l’exercice auquel Lacan a consacré la fin de son enseignement, celui d’une pratique concrète des nœuds et dont il s’est efforcé d’éclairer les effets produits sur celui qui s’y adonne.

Que se passe-t-il lorsqu’un sujet, animé du désir de rendre tangible la fabrication du nœud borroméen, tente la performance d’une monstration qui ouvre sur un au-delà de la mise à plat, ordonnée par un dessin ?

La pratique concrète du nœud implique de ne pas battre en retraite devant la matière : corde, papier, balle de ping-pong voire chambre à air… et donc, aussi, de ne pas reculer devant la fréquentation incontournable du trou. Le maniement de pareils solides, indique Lacan, révèle combien le corps, toujours prisonnier de la sphère, reste empoté. Celui qui s’y emploie se retrouve, le plus souvent, très à l’étroit et même coincé dans un enchevêtrement où se conjuguent l’impuissance, l’inhibition et l’inquiétante étrangeté [2].

La pratique du nœud borroméen est un mode de présentation de l’étrangement familier, parfaitement distinct de l’expérience du reflet. La différence repose sur une rencontre avec un imaginaire d’un autre genre, insensible à la reconnaissance, où la dimension du semblable fait défaut. Chercher, fouiller, parcourir en tous sens, à l’aide d’une manipulation du nœud, s’accompagne toujours d’un embarras plus ou moins discret qu’ignore aussi bien l’apprentissage d’un art quelconque du nœud qu’une science du tressage. C’est un exercice qui défie la pensée pure, la transparence d’un cogito, et consiste à penser avec et par un corps toujours prêt à sphère une idée du réel. La tâche est complexe, le nœud étant ce à quoi l’esprit est le plus rebelle. La prise en main du nœud comporte le risque d’une erreur de croisement, désoriente et bouscule tout effort d’anticipation. Dès l’instant où les notions d’intérieur et d’extérieur se conjoignent, que l’intime et l’extime se raboutent en une continuité troublante, surgit une butée à l’économie du savoir.

Comment se présente l’inhibition face au nœud ? Ça n’est pas une inhibition intellectuelle, un gel de la pensée aux prises avec le savoir. Plutôt est-ce ce que Freud a appelé une auto-inhibition. De celle qui – le sujet plutôt satisfait de son état ressenti comme très confortable – ne veut plus faire « aucun pas qui le rapprochât de la fin du traitement »[3]. En somme, devant le nœud s’éprouve une réserve capable d’inhiber un moment de conclure. Reste à l’analyste de ne pas s’en faire un destin. « Se briser à la pratique des nœuds, c’est briser l’inhibition »[4].

[1] Lacan J., « Conférences et entretiens dans des universités nord-américaines », Scilicet, Paris, Seuil, n°6/7, 1975, p. 59.

[2] Lacan J., Le Séminaire, livre XXIII, Le sinthome, Paris, Seuil, 2005, pp. 46-48.

[3] Freud S., « L’analyse avec fin et l’analyse sans fin », Résultats, idées, problèmes II, Paris, PUF, 1985, p. 232.

[4] Lacan J., « Conférences et entretiens dans des universités nord-américaines », op. cit., p.60.