À 42 ans elle se décide « enfin » à rencontrer un analyste à cause d’un « petit événement » qu’elle n’a su, comme à son habitude, « nommer » : son père est venu lui rendre visite sur le lieu – public – où elle travaille et l’a trouvée « excitante ». Mais le symptôme qu’elle va déployer, elle l’énonce ainsi : « je suis avec un homme marié – il a été mon professeur à 19 ans… Enfin je suis… » Elle a bien essayé de lui parler de la visite de son père, mais il ne l’a pas écoutée. Et il lui a annoncé qu’il consacrerait son été à sa femme. Elle a pleuré : se « comprennent-ils encore ? » Elle devrait désormais « parler à quelqu’un d’autre. »

La rencontre ? : « faire tomber » le professeur arrogant : « se le faire » comme avec les garçons en général. Et puis elle est tombée amoureuse. Pourtant elle ne lui parle pas : c’est lui qui parle, sans cesse et tout seul ; et « c’est confortable ». Elle rompt brutalement après l’avoir aperçu en famille et tente alors une relation plus conformiste avec un jeune homme qu’elle quittera brutalement, ne supportant ni de « construire quelque chose » ni la relation sexuelle « parfaite ». Avec le professeur, c’est le contraire, mais il n’y a pas d’intrigue amoureuse, pas de problématique de l’Autre femme, pas de désir d’enfant. Tout cela aurait pu durer infiniment car ne disait-elle pas depuis toujours : « dans la vie, je veux m’amuser » ?

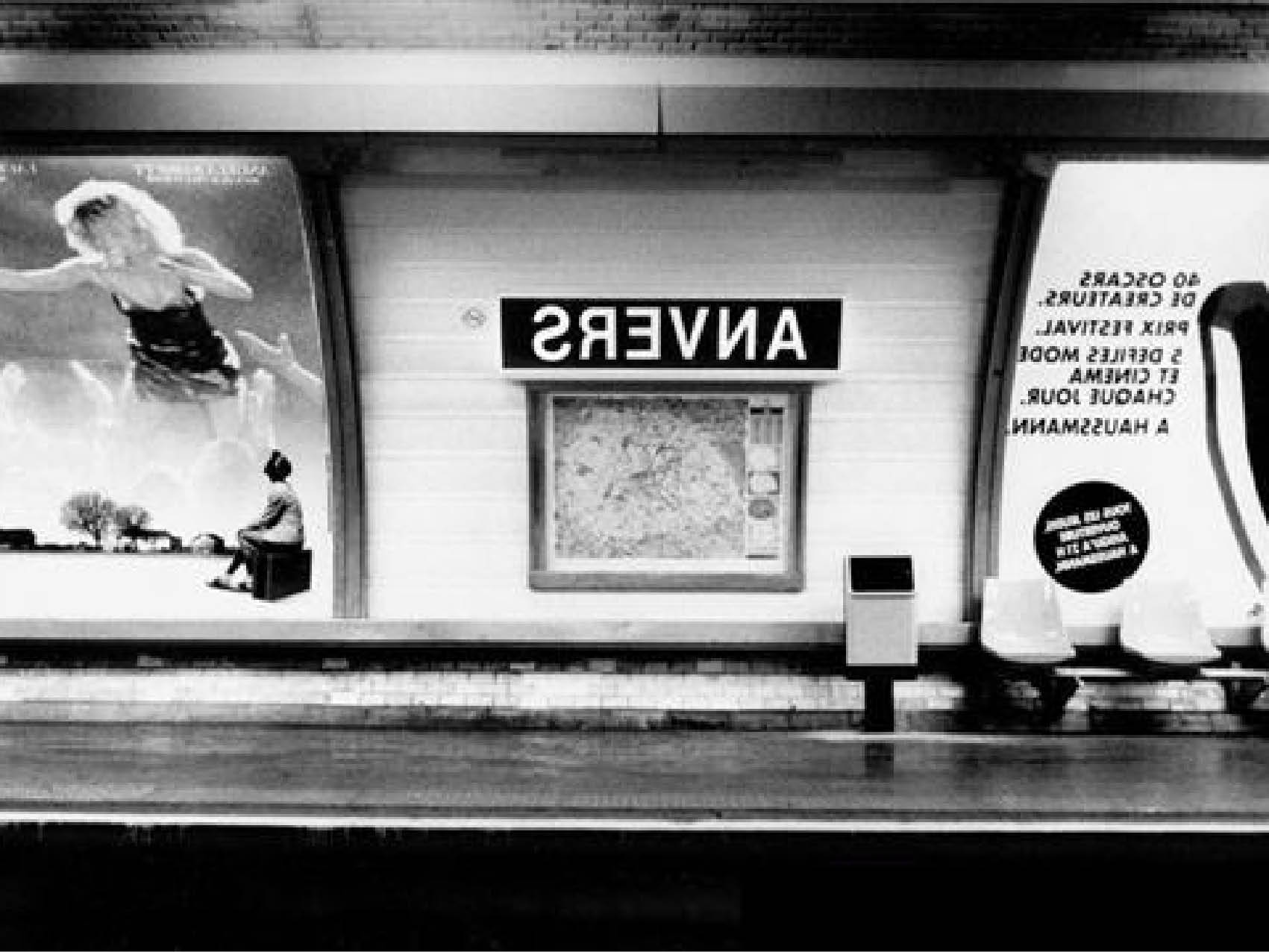

Dans les séances, de même, elle semble s’envelopper dans une écriture solitaire à voix haute, évitant le regard et dérangée par les interruptions. Elle récuse tranquillement d’être située dans la série masculine – « entre hommes » – lorsqu’elle raconte, goguenarde, ses amitiés viriles : pas plus qu’à son amant, elle ne demande rien. Naturellement en analyse, de toujours, elle l’est sans le secours d’aucun Sujet-supposé-Savoir, qu’elle incarne seule. Agitée et rebelle dans l’enfance, elle tenait déjà sa famille, et son père en particulier, en respect. Elle avait huit ans, lorsque ce père lui avait confié, en pleurs, son désarroi d’être le fruit d’un mariage sans amour entre ses deux orphelins de parents, ce qui l’avait précipitée dans un épisode de déréalisation.

Aussi n’est-elle pas dupe des « schémas », « parodies » et « semblants » qui font « tourner le monde » et dont elle a « fait le tour ».

Endurer ainsi une dizaine de séances puis réaliser s’être senti s’assoupir – « confortable ». Réveiller alors la séance en mobilisant la perspective de la fin du traitement. Pour cela : cesser de viser sa position sexuée, provoquer un bilan. Résultat : la séance change de physionomie : une conversation.

Faire couple, famille, travailler, étudier… Elle récapitule de façon exhaustive et animée sa position par rapport aux institutions qu’elle a traversées et acquiesce, arrêtée pour une fois, à l’idée qu’elle est toujours sur une marge, à l’extérieur. Elle évoque alors l’idée qui lui est venue depuis quelques jours : « Il faut que j’invente du nouveau. »

Avec un discernement clinique détaché, comme située dans une extériorité à elle-même, elle confirme que « la fonction » de sa relation n’est plus la même : il ne protège plus son corps, qu’elle sentait, avec lui, comme dans « un bain qui la mettait en contact avec le monde ». Elle se sent à nu, « exposée » mais se rappelle qu’elle a sombré dans un vertige sans fond les deux fois où elle l’a quitté.

Jacques-Alain Miller situe les « conséquences extrêmement néfastes (…) de la séance longue et fixe : ça amoindrit, ça tamponne, ça diffère […] l’effet logique de la séance, ça le précipite, pour remplir le temps, dans une expérience de la durée qui est, à ce moment-là décorée de manifestations narratives, d’embarras psychologiques. [Ça] amortit la logique du parcours et la modulation du temps logique qui est alors mise en valeur c’est : je patauge. »[1]

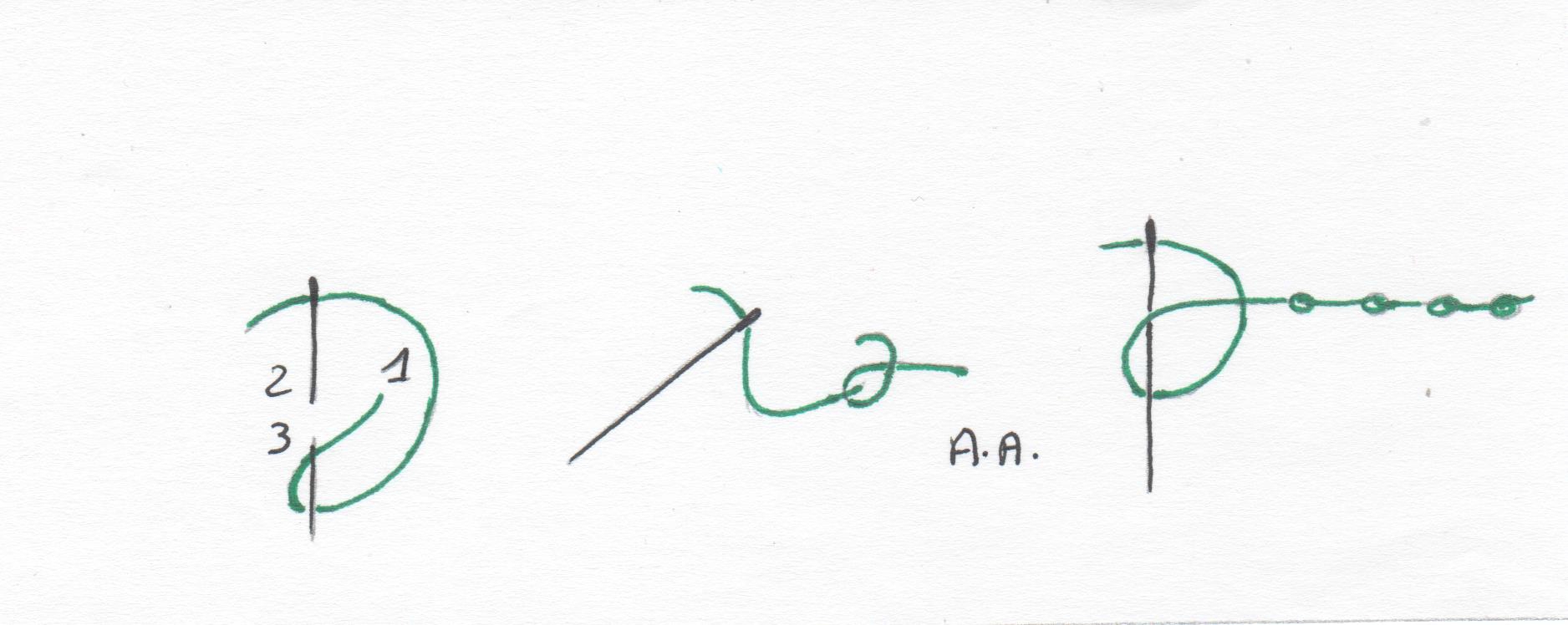

La psychanalyse, c’est l’événement – et l’a-vènement – du réel : savoir s’y adjointer, le cerner, le doser et le pointer : d’abord le temps de voir que les interprétations ou la coupure ne pouvaient trouver de faille dans ce tapis infiniment serré de lettres au-delà desquelles menaçait l’aspiration du vide, déjà advenue par deux fois pour le sujet. Puis désigner ce bloc, non pas fonction d’objet petit a entre S1 et S2 dans la séance, mais en tant que série infinie des S1… et des séances. Faire ainsi surgir, avec le sens du symptôme, la signification du temps et la perspective de la fin du traitement. L’opération bilan, favorisée par l’événement CPCT, a visé une clôture du symptôme et permis au sujet de décider de la nécessité de son maintien. Elle conclut : « je suis une téméraire enfermée » et estime nécessaire de rester à l’abri derrière un mur, un bord, fût-ce plus confortablement à l’avenir. Conformément à l’assertion de certitude anticipée, l’avènement du moment de conclure a précipité le temps pour comprendre et c’est peut-être un « cycle » qui a été ainsi créé, selon la théorie énoncée par J.-A. Miller lors de la Conversation de Barcelone[2].

À la seizième séance, elle accepte de continuer l’expérience analytique en dehors du CPCT.

[1] Miller J.-A, Les Us du laps, Cours °14, 27.03.2000, inédit.

[2] La conversation de Barcelone – Effets thérapeutiques rapides en psychanalyse, Collection Le Paon, AGALMA éditeur, juin 2005.