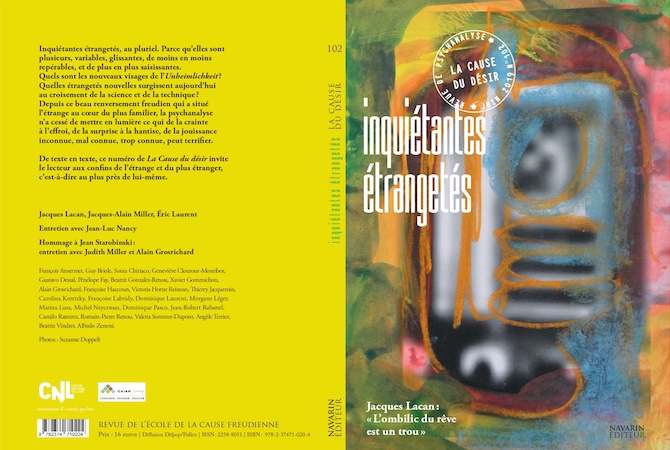

La passe, aventure du siècle, c’est un titre de rubrique d’une grande pertinence, la marque de ce qui est au vif même de la psychanalyse et de son actualisation permanente. Ainsi, la nouvelle rédaction de La Cause du désir, semble vouloir à la fois s’inscrire dans une continuité et proposer une ouverture aux contingences. Inquiétantes étrangetés, c’est par ce thème que le numéro 102 nous introduit au changement. Fabian Fajnwaks, dans son éditorial, souligne qu’il faudrait plutôt lire familiarité. C’est aussi bien l’un que l’autre, mais dans une altérité Autre que suppose l’inconscient ; celle, écrit-il, qui surgit lorsque le familier s’étrange. Formulation qui pourrait se trouver sous la plume de Levinas, en ce sens que « l’autrui est prochain » [1] et que l’éthique conduit à nous faire responsable de lui. C’est de cet étrange dans le familier que nous devons nous saisir. Aussi, nous laisser prendre en abordant le nouveau de la revue de l’École par des rubriques aux résonnances qui aiguisent notre curiosité : controverses, rencontre, exploration, miroir, détours, fenêtres. Elles sont là, peut-être pour durer ou, aussi bien, ne seront-elles qu’éphémères.

Le volume s’ouvre sur un remarquable hommage à Jean Starobinski et par la reprise de la publication de l’entretien exceptionnel qu’il avait accordé à Judith Miller et Alain Grosrichard. Tout comme Lacan, nous pourrions être un lecteur attentif de cet esprit brillant dont les recherches inlassables sur la mélancolie dénotent d’une position éthique face à un sujet avec lequel « on n’en a jamais fini ». J. Starobinski est celui qui décrit au mieux l’acedia à L’encre de la mélancolie [2]. Le mélancolique oscille de l’instant d’une intuition fulgurante — avivant l’évidence pour ne pas dire la vérité — à l’enferment de la pensée dans le désespoir et la pétrification. Ainsi, « c’est presque toujours le mélancolique qui dénonce le monde masqué », ne reculant pas à une « redoutable ironie qu’il s’applique à lui-même. ».

« Le désir de l’homme c’est l’enfer » [3] dit Lacan, dans sa réponse à Marcel Ritter. Cet enfer, qui est aussi ce qui le fait parlêtre, c’est d’être effet de lalangue et du trauma qui en résulte et le constitue. Tout rêve en porte la marque – pas seulement celui qui s’impose dans les suites d’une rencontre traumatique et qui se voit saturé par le réel – que Freud avait appelé l’ombilic du rêve et dont Lacan précise que « c’est un trou, c’est quelque chose qui est la limite de l’analyse. » On retrouvera plus loin ce que Jacques-Alain Miller avait souligné d’une « exaltation du trou » dans le dernier enseignement de Lacan.

Trouble de mémoire sur l’Acropole, étrangeté de ce que le regard voit, faille de la mentalité, Big Data, héautoscopies, figures du double, croyance, acrobatique des corps augmentés, ce qui traverse le corps d’une femme, chacun trouvera à s’enrichir de la lecture des travaux souvent surprenants où l’on croise cette Unheimlich dont Marina Lusa retrace la construction précise par Freud et sur laquelle on s’arrête longuement et heureusement avec Jean-Luc Nancy.

La clinique présentée dans ce numéro est originale et l’étonnant du titre de l’article de Jean-Robert Rabanel, Le signifiant perplexifiant, pourrait dire la surprise que chaque texte cèle. La peinture, le cinéma, l’écriture, la photographie, sont au rendez-vous de ces fenêtres qui animent l’étrangéité qui nous gagne et nous enseigne. Les brèves de divan mettent « en exergue l’acte » écrit Michèle Elbaz et on ne peut qu’en être saisis.

Inquiétantes étrangetés, c’est au « pluriel » que La Cause du désir les décline dans ce qui fait notre actualité.

[1] Levinas E., Altérité et transcendance, Paris, Fata Morgana, Le livre de poche, 1995, p. 45.

[2] Starobinski J., L’encre de la mélancolie, Paris, Seuil, 2012.

[3] Lacan J., « L’ombilic du rêve est un trou », La Cause du désir, Paris, Navarin, n°102, 2019.