Mme N. arrive désespérée au CPCT. Cette jeune femme de 30 ans s’est déjà adressée à différentes institutions qui ne l’ont pas entendue. Depuis son récent mariage, une terrible souffrance la ronge quotidiennement, témoignant du profond ébranlement causé par l’événement.

Lors de la cérémonie, l’un des invités a provoqué un scandale qui s’est conclu par une bagarre générale sur le parvis de l’église, à l’insu de Mme N. toute occupée à se marier. Quelqu’un lui révéla l’épisode plus tard dans la soirée, ce qui lui gâcha aussitôt le moindre moment de la fête. « Il a ruiné mon mariage et ma vie ! », me dit-elle. Elle avait organisé tous les détails de ce mariage pour que ce soit « un jour parfait », et il est à présent gâché pour toujours. Elle y repense sans relâche, ne parvenant pas même à regarder les photos de l’événement. C’est bien plutôt une horreur non subjectivable qui l’envahit. Des idées de mort l’assaillent.

Personne dans sa famille ne comprend l’intensité de sa réaction, à commencer par sa mère qu’elle a tous les jours au téléphone et qui lui dit de passer à autre chose. « J’ai le droit de souffrir ! », crie-t-elle en sanglotant au terme de la première consultation. Je l’arrête : « Pour autant, vous n’êtes pas obligée de souffrir. » Je lui indique que je ne peux pas la recevoir dans cet état et l’adresse à un psychiatre en évoquant la nécessité d’une prise en charge psychiatrique. Je m’assure lors des consultations suivantes que cette prise en charge se met en place, alors que nous sommes au cœur de l’été. Ayant des difficultés à se concentrer, elle poursuivra ses taches en télétravail le reste de l’été avec l’accord de son chef. Son poste, qui consiste à retravailler des images, est très important pour elle.

Mme N. souhaite continuer à me rencontrer à la rentrée. Elle veut comprendre pourquoi elle souffre depuis si longtemps, car cela ne date pas du mariage. Une adresse pour cette souffrance s’est nouée lors des entretiens, qui en a légèrement décalé la place, et je décide de la garder en traitement à la condition qu’elle maintienne son suivi psychiatrique. Je resterai ferme, en revanche, sur l’impossibilité de la recevoir au terme du traitement, demande qu’elle réitérera quasiment à chaque entretien. Ce n’était pas de ma part une position de principe, mais une façon d’indiquer qu’à l’horizon, une séparation était possible.

Il y a une dizaine d’années, Mme N. a parcouru des milliers de kilomètres pour faire ses études en France, où la rencontre de son futur mari et un poste intéressant l’ont fixée. Fixée… c’est beaucoup dire, tant elle se sent « écartelée » entre les deux pays. Elle y séjourne un mois par an, et chaque retour est vécu comme une déchirure – déchirure encore élargie par les reproches incessants de sa mère. Les longues conversations quotidiennes avec cette dernière la maintiennent au courant du moindre détail de la vie familiale. Elle présente sa famille comme une « tribu très soudée » côté maternel, tandis que côté père rôde l’ombre de la folie, avec plusieurs suicides, dont celui d’un cousin qui s’est récemment défenestré.

Elle-même s’interroge. Elle me rapporte combien elle se torture en imaginant de potentielles maladies ou la mort de ses proches : « Ce n’est pas normal, n’est-ce pas ? » C’est elle qui paye la mutuelle de ses parents et elle leur enjoint régulièrement de faire des examens médicaux. C’est horrible d’imaginer qu’ils pourraient être malades loin d’elle et mourir, mais elle ne peut pas s’en empêcher. Elle en fait souvent des cauchemars. Elle fait aussi pour elle-même régulièrement le tour des hôpitaux. Son mari, lui, ne se laisse pas faire, il est effaré par ses angoisses de mort. C’est d’ailleurs pour son calme et la façon tranquille qu’il a de les « relativiser » qu’elle a choisi cet homme.

Lors de son mariage, elle avait préparé un moment très important pour elle, gâché par le scandale, où se mesure combien la frontière est poreuse pour elle entre les vivants et les morts et qui situe aussi l’échec d’une tentative de solution pour les départager. Cette cérémonie devant toute la famille la montrait avec son mari, chacun tenant une grappe de ballons représentant les morts des deux familles et ils les lâchaient après un discours adressé aux disparus. C’était une façon de « les rendre présents » au mariage tout en les « laissant partir ». Elle me confie avoir parfois senti la présence de certains morts, notamment sa grand-mère maternelle qui s’était beaucoup occupée d’elle, qu’elle a beaucoup aimée en retour et qui est décédée récemment après une longue maladie invalidante. Mais sa fascination pour la mort, Mme N. la date de son enfance, lorsqu’une tante, un oncle et un cousin sont morts brutalement d’un accident de voiture.

Elle me demande frontalement si je suis d’accord avec l’interprétation d’une psychologue précédemment consultée et qui avait pointé là l’expression d’un vœu de mort de sa part – remarque insupportable qui avait provoqué l’interruption du suivi. Avertie par elle de la direction que ma réponse devait adopter, je lui réponds fermement que je suis en total désaccord, bien entendu, et que j’y vois plutôt une grande difficulté chez elle à se séparer. « La mort est une métaphore de la séparation pour vous. » Cette interprétation la frappe et la soulage. C’était de ma part un pari visant à modérer la pulsion mortifère à l’œuvre.

Cette intervention l’a amenée par la suite à pouvoir situer la douleur ressentie par « l’échec » du jour de son mariage comme la marque d’un échec plus fondamental à se séparer de ses parents. En effet, ce mariage, remarque-t-elle, c’est l’institution de sa « propre famille », une autre que celle fondée par ses parents. J’approuve cette interprétation et lui fais alors remarquer : « Ce n’est d’ailleurs pas par hasard que vous avez mis des milliers de kilomètres entre vous et vos parents. » Elle pourra alors évoquer la présence intrusive de sa mère et cette phrase entendue depuis l’enfance quand elle refusait d’obéir : « Ah ! Tu vas me faire mourir ! » Je la soutiendrai pour qu’elle élabore diverses tactiques téléphoniques pour contrer l’intrusion maternelle : appeler un jour sur deux, refuser d’entendre ses plaintes sur son absence, ou demander à parler au père. L’objet voix prend vite une allure persécutrice pour Mme N. – notamment la voix de sa mère, mais aussi le brouhaha d’une foule qui parfois se sonorise sur un mode hallucinatoire.

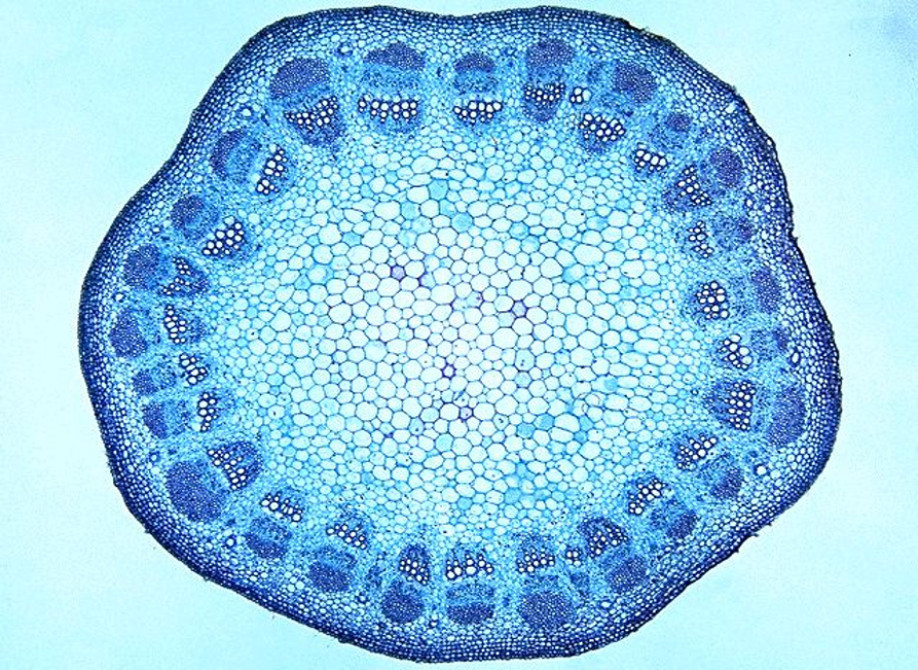

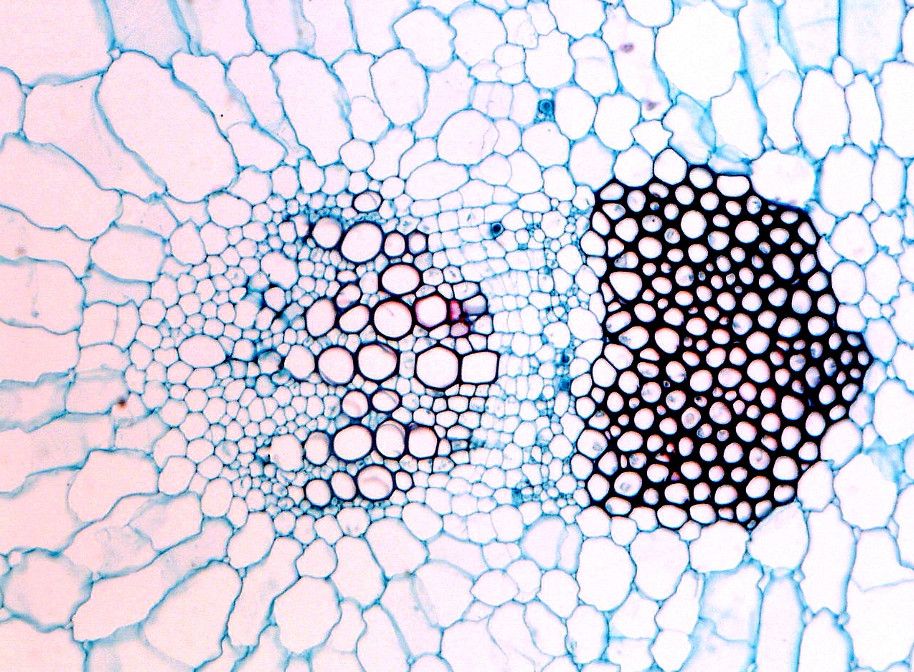

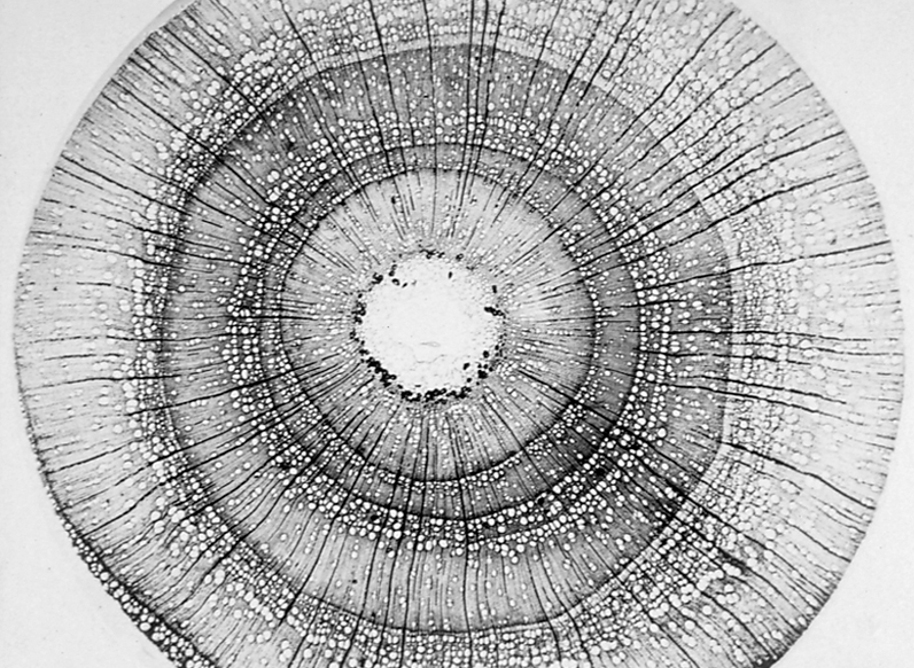

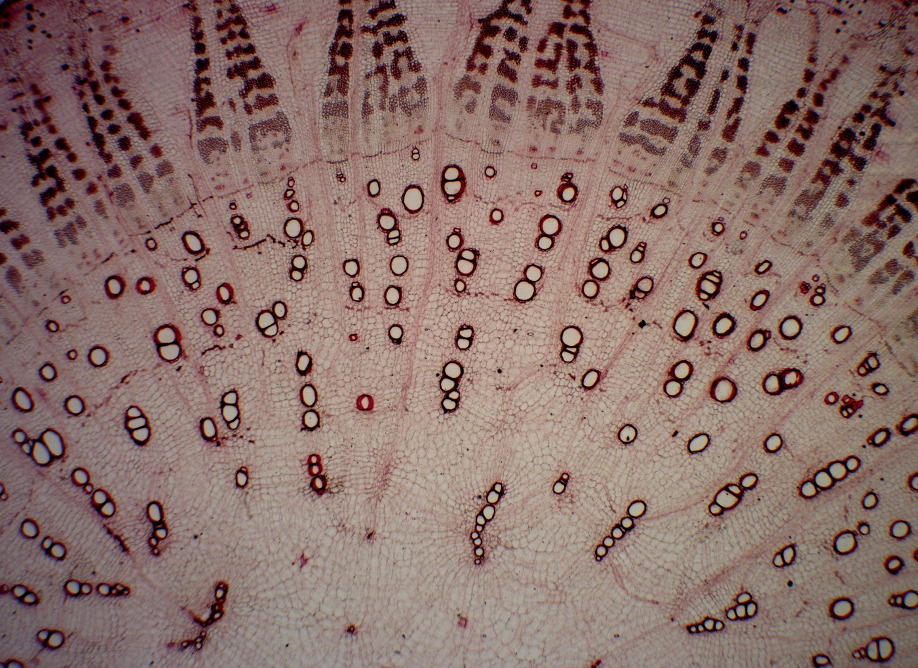

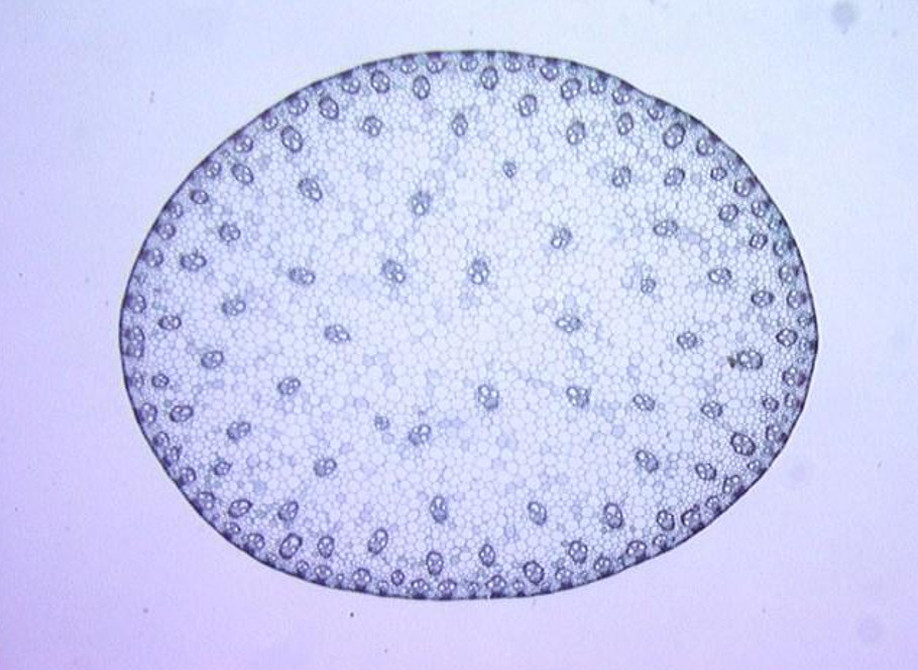

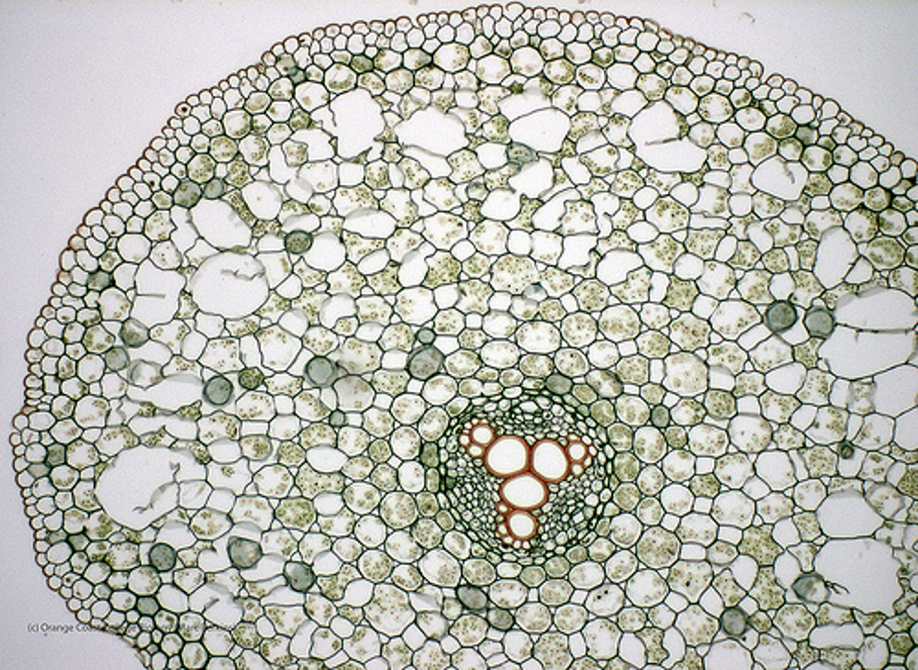

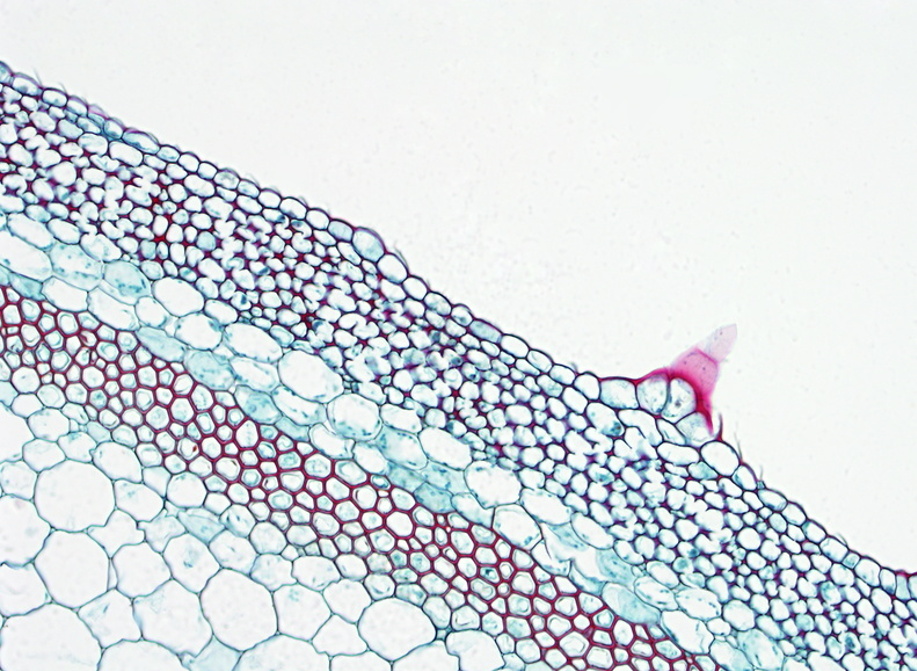

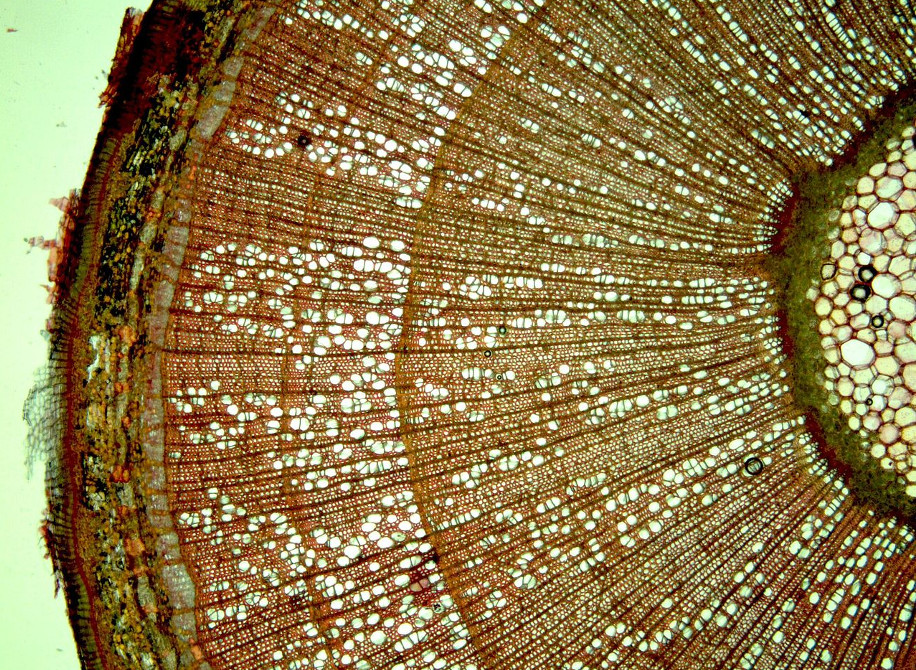

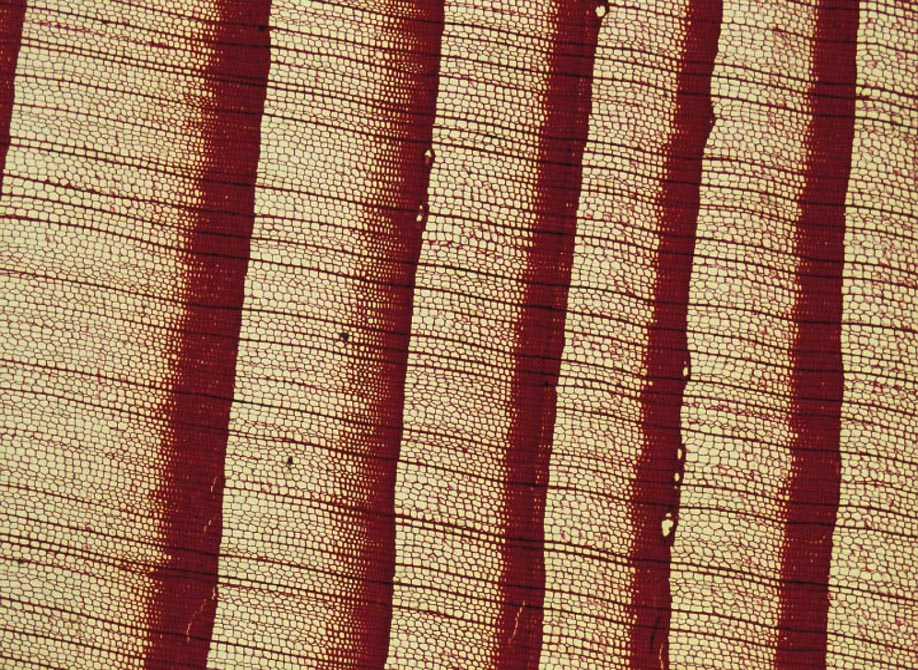

L’essentiel du traitement se jouera autour de son mariage, dont Mme N. parle à chaque entretien, ou presque. Mon pari sera de l’aider à en produire des images regardables, c’est-à-dire à tisser un joli voile couvrant l’horreur entraperçue à ce moment. Elle doit réaliser un album photo de son mariage, mais se sent incapable de trier ces photos. Nous les regardons ensemble. Cela l’aide à déterminer ce qui est regardable de ce qui ne l’est pas. Mme N. prend elle-même beaucoup de photos « de belles choses, très colorées », qui lui évoquent son pays, mais qu’elle n’a jamais le temps d’encadrer. Je lui propose de me les apporter également.

Le corps de Mme N. semble toujours menacé de délitement, son image déchirée par une horreur sous-jacente qui guette. Le traitement au CPCT l’a aidée à construire une belle photo qui pourrait y faire écran – mouvement qui, sans doute, sera amené à se reproduire de temps en temps.

Comment pouvait s’arrêter un tel traitement ? Mme N. a tenté jusqu’au bout de ne pas me quitter. Dès la moitié des entretiens, je lui ai parlé d’une collègue travaillant en institution et parlant sa langue. La possibilité d’utiliser l’une ou l’autre des langues pourrait éventuellement être un levier pour soulager son sentiment d’être écartelée entre deux pays. « Elle sera comme vous ? », m’a-t-elle demandé. Ce relais s’est tissé en profitant d’absences programmées à la fin du traitement : une séance avec moi, une séance avec cette collègue, le même jour à la même heure, et ce, deux fois de suite. Alors qu’elle avait toujours été d’une grande ponctualité, Mme N. a reporté deux fois la toute dernière séance, prétextant une grande fatigue après deux interventions chirurgicales mineures. Peut-être fallait-il me dire par là que son corps était engagé dans cette séparation ? Elle m’a offert avant de partir une jolie photo qu’elle avait encadrée pour moi.