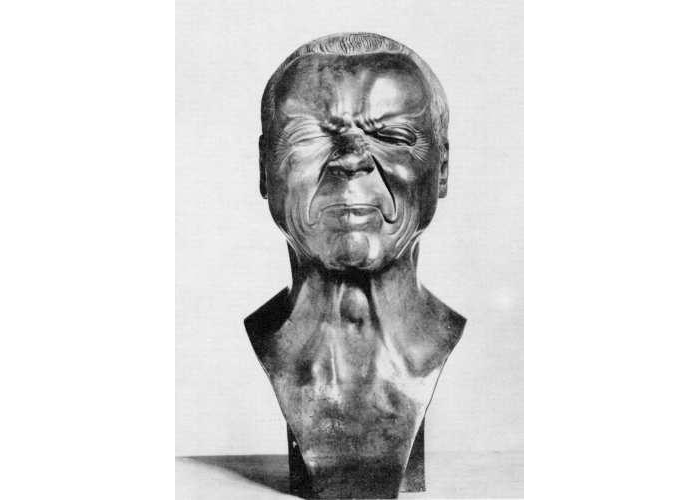

En 1512-1516, Matthias Grünewald peint le retable d’Issenheim. Le panneau central de ce polyptique représente le Christ en croix et il est devenu au fil des siècles le parangon du « Schmerzenmensch », l’homme de douleur. L’art sacré du Moyen Âge et de la Renaissance a pu avoir pour fonction d’aider le spectateur à traiter sa douleur.

Que voyons-nous ? Un homme aux dimensions disproportionnées agonise sur la croix. Peut-être est-il en train de passer de vie à trépas, comme en témoigne son rictus relâché et le bleuissement de ses lèvres. Son corps sanguinolent et contracté est criblé d’épines. A ses pieds à gauche, de taille plus modeste, la Vierge Marie, Saint Jean et Marie-Madeleine affligés l’implorent. A droite, Saint Jean-Baptiste, indemne, le pointe du doigt. On lit : « Illum opportet crescere, me autem minui » (Il faut qu’il grandisse et que je diminue – Jean, 3, 29-30)… On voit aussi l’agneau de Dieu dont le sacrifice enlève le péché du monde. L’histoire nous apprend que le retable était exposé au couvent des Antonins à Issenheim. Cet ordre de moines soigneurs accueillait les victimes du « mal des ardents » ou « feu de Saint Antoine », un empoisonnement dû à l’ergot de seigle et qui provoquait des douleurs atroces.

La présence exemplaire de ce Christ torturé, exposé aux yeux des malades, était sensée leur permettre de relativiser leur propre douleur et de l’endurer dans l’attente du Paradis. Cette fonction consolatrice et cathartique, accessible à la raison du spectateur contemporain baigné de culture religieuse, n’est peut-être plus évidente aujourd’hui même si l’on peut reconnaître la puissance évocatrice de l’œuvre. Tout se passe comme si la souffrance démultipliée des chrétiens dolents avait trouvé son apaisement en convergeant vers la figure dégradée du Christ. Cette forme particulière d’identification qu’on peut rapprocher de celle dont parle Freud dans Psychologie des foules et analyse du moi en l’aménageant d’un point de vue négatif (il ne s’agit pas de l’idéal du moi), nous indique que la douleur est un phénomène qui peut être expulsé hors du corps à condition de la concentrer dans un objet extérieur susceptible de l’accueillir.

Dans l’ancien testament, nous ne sommes pas du côté de l’image. Au contraire, l’homme de douleur, le plus abject des hommes, est celui auquel on ne jette pas un regard. La douleur qu’il endosse a pour effet qu’on se détourne de lui, ou plutôt, son corps se fait le déchet de la douleur qu’on a localisée en lui mais qui le déborde de toute part. C’est sur ce paradoxe que la représentation traditionnelle de l’homme de douleur achoppe, ce qui contribue peut-être au fait qu’on n’accorde plus vraiment de valeur consolatrice à ce type d’image.

La prophétisation de la mort de Dieu (Nietzsche) et de la mort de l’art en tant qu’expression du sacré (Hegel) au XIXème siècle préfigure la distorsion puis la disparition progressive de la représentation figurative dans l’art moderne et l’art contemporain, non pas qu’il n’y ait plus rien à voir du côté de l’image et du corps, mais la valeur qu’on leur attribue est toute autre. L’art contemporain, à défaut de pouvoir continuer de s’appuyer sur la fonction cathartique repérable dans l’art sacré, met en évidence l’absence de consolation possible par le truchement de la représentation.

A l’occasion du colloque « Corps douloureux » qui s’est tenu à Metz le 5 mars 2016, Tania Mouraud a été invitée à nous parler de son rapport à la douleur en tant qu’artiste. Pour le colloque, elle nous a proposé une vidéo : « Momentum ». Fait rare dans son travail, elle nous montre des corps, ici les corps quasiment nus et huilés de jeunes indiens adeptes du Kalaripayat (une pratique martiale et médicale ancestrale) à l’entraînement. Pendant plus d’un quart d’heure, nous les voyons répéter inlassablement les mêmes pas, les mêmes postures et les mêmes étirements, sans début ni fin.

Que dire de ces corps ? Que disent-ils ? Que montrent-ils ? Il n’y a pas de message et pas de réception univoque de l’œuvre, juste un enchaînement répétitif qui sature rapidement le spectateur d’ennui ou de malaise. Là où l’art sacré console en s’appuyant sur le registre imaginaire, l’art contemporain introduit à la dimension du réel et divise le sujet. Il n’y a rien à voir, en tout cas rien qui puisse être pris dans un discours rassurant, mais une inquiétante étrangeté. C’est cette part d’Unheimlich qui regarde le spectateur.

Ce texte rend compte de l’atelier « Corps douloureux et art » qui s’est tenu lors du colloque sur le Corps douloureux organisé par l’ACF-Est.