Le petit Hans devenu grand met en scène Don Giovanni de Mozart à Salzburg, direction Furtwängler

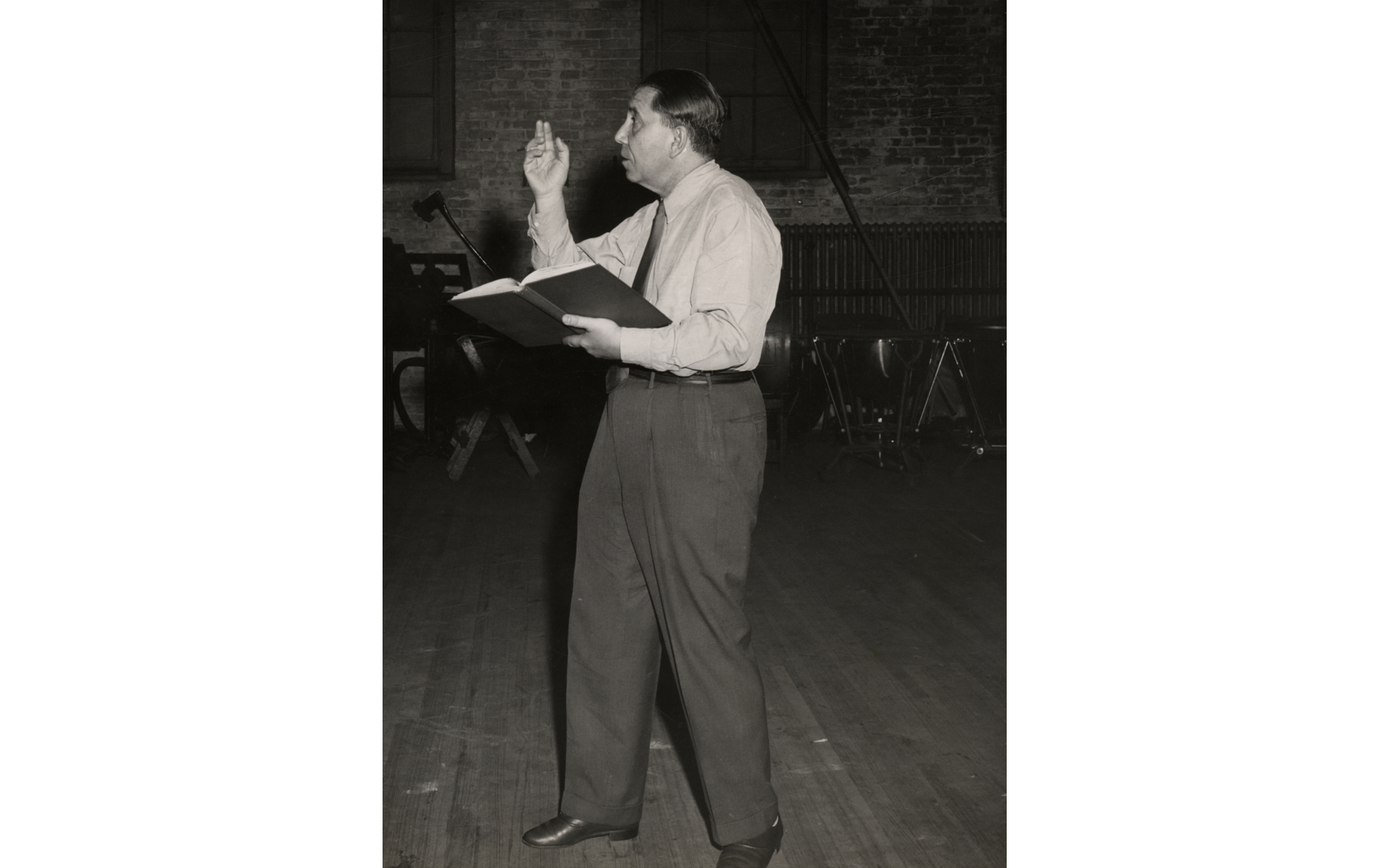

Lors de la dernière leçon du Séminaire La relation d’objet Lacan évoque le personnage de Don Juan et nous dit que « le sommet du personnage »[1] est atteint dans le Don Juan de Mozart. À la page précédente, il concluait son analyse du cas du petit Hans. Or ce dernier devenu grand, devint un important metteur en scène d’opéra. Juif, il dut quitter l’Autriche et se réfugia aux États-Unis, mais il revint en Autriche et participa à plusieurs reprises au festival de Salzbourg. En 1954 il y met en scène le Don Juan de Mozart avec dans le rôle titre Cesare Siepi et l’orchestre philharmonique de Vienne. Un film en fut réalisé, visible sur YouTube https://www.youtube.com/watch?v=XPYjqz7nToY qui nous permet d’apprécier le travail de l’inoubliable petit garçon qu’il est pour nous.

Bon spectacle !

[embed]http://youtu.be/XPYjqz7nToY[/embed] [1] Lacan J., Le Séminaire, livre IV, La relation d’objet, Paris, Seuil, 1994, p. 418. Lire la suite