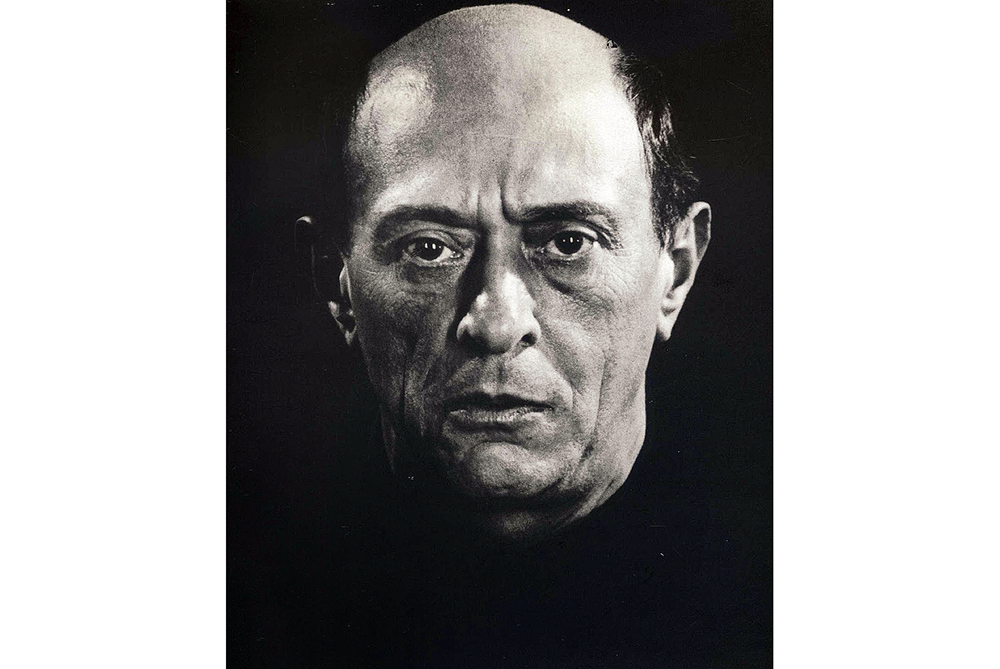

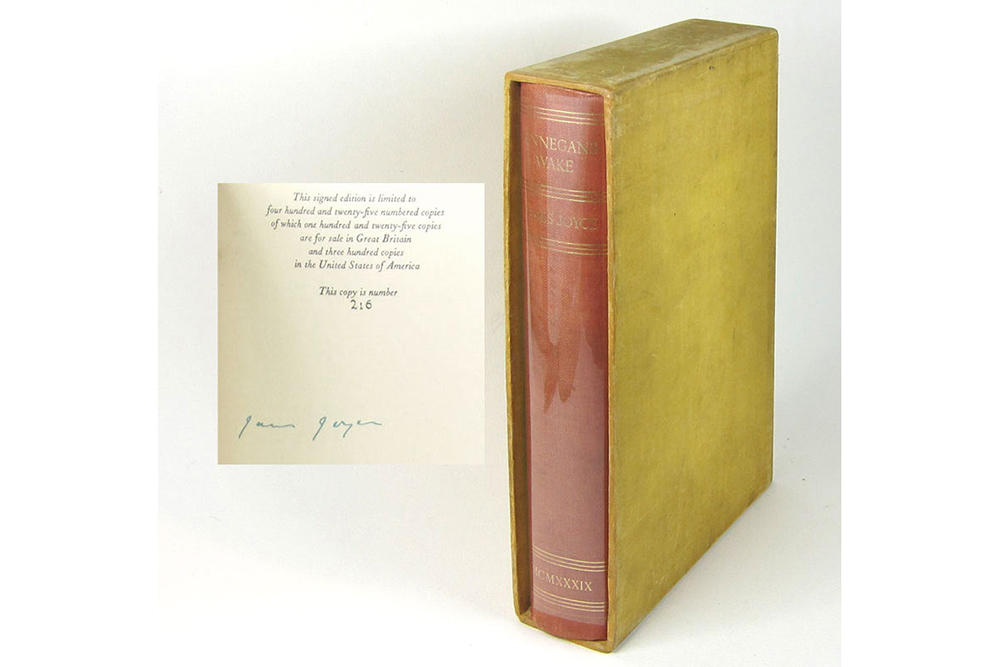

Le concerto pour violon écrit en 1935 est la dernière œuvre de Berg. On l’a considéré comme son testament musical en raison des circonstances qui présidèrent à sa création ; la mort de la jeune Manon Groppius à l’âge de 17 ans, fille d’Alma Mahler ; son atmosphère funèbre avec les références explicites de Berg à la mort dans la partition même semblent confirmer ce jugement. Pourtant, les biographes nous apprennent que Berg n’était pas spécialement lié à cette jeune fille. Si l’on cherche l’expression des sentiments privés de l’auteur, c’est sa passion contrariée pour sa maîtresse (d’un jour… paraît –il, mais Muse toute sa vie) Hanna Fuchs qui domine l’œuvre. La mort de Manon voile un deuil plus intime comme une sublimation mélancolique du renoncement.

Le musicologue Alain Galliari[1] démonte la légende qui veut que Berg ait eu la prémonition de sa propre mort en composant le concerto. Cette œuvre tragique n’est pourtant pas son requiem même si Berg est mort un an plus tard en 1935 (accidentellement d’une piqure d’insecte). En fait, on projette sur Berg la légende du requiem de Mozart.

L’œuvre fut écrite avec un enthousiasme et une rapidité inattendus, Berg interrompant sa rédaction de Lulu pour se précipiter sur cette partition commandée par le violoniste américain Louis Krasner. Ce dernier la joua en première audition à Barcelone le 13 avril 1936 après la mort de Berg au début de la guerre civile, avec Hermann Scherchen au pupitre ; puis à Londres le 1er mai 1936, sous la direction de Anton Webern. On dispose de l’enregistrement sur YouTube : interprétation émouvante jouée très lentement dans un phrasé romantique, l’orchestre dominant nettement le soliste, sans doute paralysé par la performance.

Berg, semble-t-il, conserva cette bonne humeur une fois l’œuvre achevée. Entre temps, la symphonie de Lulu fut donnée à Prague avec succès (tandis qu’elle était interdite à Karlsbad par les nazis).

Le concerto, œuvre populaire, bien que tout à fait sérielle, sert de paradigme pour juger de la liberté que prend Berg pour s’affranchir parfois de la règle dodécaphonique. Pour les puristes, Alban Berg n’est pas un sériel rigoureux : l’œuvre est hybride, tantôt tonale tantôt atonale, truffée de citations musicales connues et de musiques populaires viennoises. Selon Pierre Boulez[2], des restes de mauvais goût et de préciosité un peu fade, caractérisent cette troisième période du musicien. Il stigmatise dans Lulu une esthétique assez grossière, une parodie pâteuse issue de l’expressionisme allemand déjà vieilli à cette époque.

On peut voir la chose autrement : non pas la régression au conformisme viennois, pour rendre l’œuvre acceptable au public mais, au contraire, la caricature de ces clichés, comme la fin d’un monde que la valse viennoise représente. Ravel avait fait de même dans La Valse, ce « tourbillon fantastique et fatal », œuvre écrite pendant la grande guerre et jouée en 1920. À cette même date, à l’invitation de Berg et Schoenberg, Ravel la joua à Vienne avec le pianiste Casela pour piano à quatre mains ; sans qu’on puisse dire qu’elle ait influencé les citations viennoises du concerto.

Les élèves de Schoenberg n’avaient pas d’intention révolutionnaire et s’inscrivaient volontiers dans la continuité de la musique allemande post wagnérienne, Mahler compris (voir l’article de P. Benichou). Ils n’ont pas subi l’influence ni de Debussy ni de Ravel. C’est plutôt le contraire ; le Pierrot lunaire de Schoenberg date de 1912, et c’est Stravinsky qui l’a fait connaître à Ravel qui écrivit peu après, en 1913, la musique des Trois poèmes de Mallarmé. Debussy est joué à Vienne également. Au reste, l’atonalisme est loin de l’impressionnisme à la française, considéré encore comme une musique de salon. Une idée de ce décalage est fournie par les références à la peinture comme en témoignent les affinités du groupe avec l’expressionnisme berlinois venu du Blaue Reiter : Munch, Otto Dix, Nolde… L’abstraction avec la peinture de Kandinsky est explicitement revendiquée par Schoenberg. Il est vrai que Berg penche pour Klimt mais l’expressionnisme triomphe dans Wozzeck et plus encore dans Lulu.

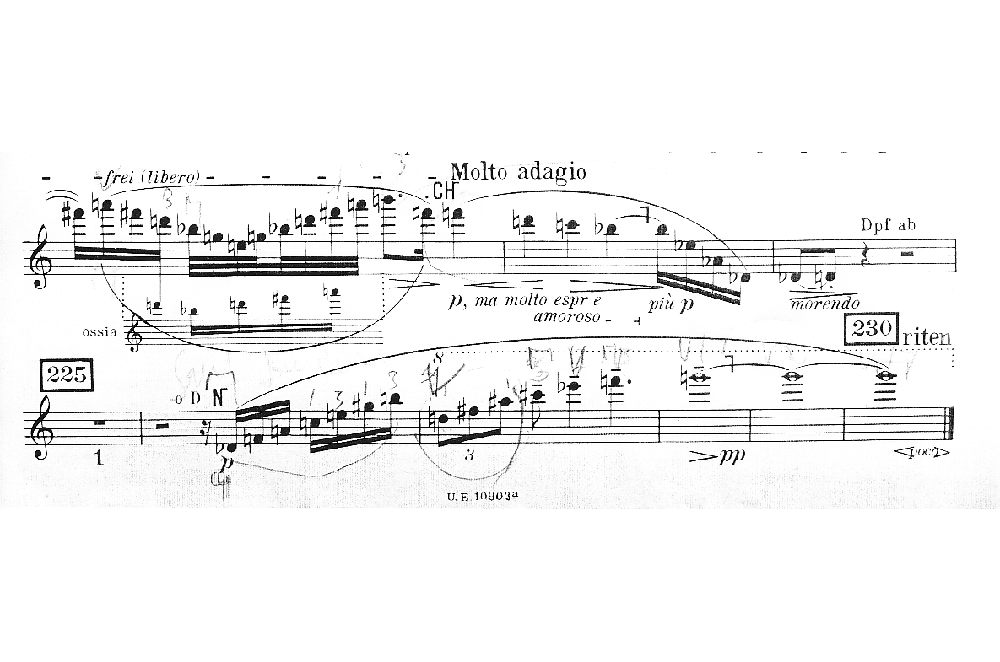

Dans le concerto, le phrasé très précis maintient la tradition classique du lyrisme au violon. Berg a commencé à écrire pour la voix et finit avec un concerto contemporain de son dernier opéra. D’autres moyens très expressifs contribuent à compenser la perte du code symbolique créé par l’atonalisme en ayant recours au récit, voire au programme. Les adjectifs employés dans la partition sont assez explicites concernant les sources dramatiques de la composition : doloroso, amoroso, religioso. Pour certains musicologues, le concerto est traversé par un texte crypté, véritable numérologie, à quoi Berg, très superstitieux, adhérait. Cette croyance est d’ailleurs le seul rapport lointain que Berg entretient avec la psychanalyse. Il a été en effet en contact avec Fliess (le Fliess de Freud) qui lui a transmis ses élucubrations sur les chiffres et les lettres, notamment le chiffre 23 qui cristallise un nœud de significations privées chez Berg.

Mme Marie Faucher invitée de notre cartel, et qui fait une thèse sur Alban Berg, nous a confirmé que nombre de détails du roman sentimental du musicien sont signalés par des intervalles de notes répétitifs qui surplombent l’écriture sérielle. D’autres musicologues croient lire, tels des messages subliminaux, nombre de passages liés au souvenir d’Hanna Fuchs. Alain Galliari reprend sans critique l’exégèse occulte de Douglas Jarman[3] qui fait du concerto une musique à programme où s’avoue l’inconscient chiffré d’Alban Berg. On a usé et abusé de ces références comme d’un codage labyrinthique pour établir des relations terme à terme entre épisode biographique et partition, allant parfois jusqu’au détail ridicule comme l’attribution du nom de l’aimée à telle ou telle note ; le chiffre 23 pour Berg et 10 pour Hanna, ou l’interprétation d’intervalles récurrents : pour Hanna Fuchs (H F : si fa), et pour Berg (A B : la si), la notation allemande des notes utilisant les sept premières lettres de l’alphabet.

Ces spéculations montrent à quel point les musicologues ont besoin de remplir de sens une musique qui procède à la dissolution de l’ordre harmonique qui est le code symbolique spontané du public.

En revanche, la fusion du moderne et du baroque, de l’atonal et du tonal est tout à fait explicitée dans le concerto : débutant avec le cycle des quintes, atonal, (premières mesures du violon) l’œuvre s’achève avec l’utilisation du choral de Bach Es ist genug (« C’en est fini »), dont les quatre premières notes en gamme par ton, sont les dernières de la série utilisée dans le concerto (si, do dièze, mi bémol, fa). Cette synthèse se fait également avec la musique populaire, comme dans l’opéra Wozzeck ; dans le concerto, c’est le folklore carinthien qui introduit des coupures dans le discours sériel…

Enfin, Berg surligne les passages les plus tendus du concerto en les signalant par l’écriture ; par exemple Hochpunkt de la mesure 325 (point culminant). On pense à la note « si » naturelle dans Wozzeck, amplifiée par l’orchestre au moment du meurtre de Marie dans un monstrueux élargissement.

Notre objet n’est pas l’analyse de l’œuvre du point de vue de l’écriture musicale, qui est affaire de spécialistes. On pose la question : une œuvre sérielle ne peut-elle passer dans le public qu’à la condition d’un compromis avec une certaine tradition tonale, un pastiche de l’ancien, un recours au lyrisme traditionnel des concertos il faut de violon dans l’Allemagne du XIXe siècle ? La même question s’est posée pour Lulu. On pensera que l’expressionisme attardé de l’œuvre supplée la radiation du code harmonique par une parodie pâteuse (Boulez encore) et grandguignolesque de drames sordides. Pourtant le dodécaphonisme va comme un gant à la perte de sens et de repères symboliques des années 20 comme à l’égarement de la jouissance à cette époque. Un Webern, pourtant séduit par Egon Schiele, mais austère et pudique, rendra le sérialisme vierge de toute effusion folklorique. La génération d’après, convertie au sérialisme intégral, l’aura bien compris : Cage, Berio, Stockhausen, Boulez, les plus radicaux des années 50 se sont complètement affranchis des clichés de la musique populaire ; c’est ainsi que le problème de la diffusion de leur œuvre peut se poser.

[1] Cf. Galliari A., Concerto à la mémoire d’un ange – Alban Berg 1935, Paris, Fayard, 2013.

[2] Cf. Boulez P., Relevés d’apprenti, Paris, Seuil, 1966, pp. 311 et 325.

[3] Jarman D., Alban Berg, Wilhelm Fliess and the Secret Programme of the Violin Concerto, The International Alban Berg Society n° 12, 1982.