Freud en 1926 dans son ouvrage Inhibition, symptôme, angoisse, avançait, écrivait-il, quelques « timides remarques » qui gardent toute leur actualité : « Quand la séparation d’avec l’objet donne-t-elle de l’angoisse, quand donne-t-elle du deuil et quand peut-être seulement de la douleur ? »[1] Il rajoute « qu’il n’existe aucune perspective d’apporter des réponse. Nous nous contenterons de trouver quelques délimitations et quelques indications. »

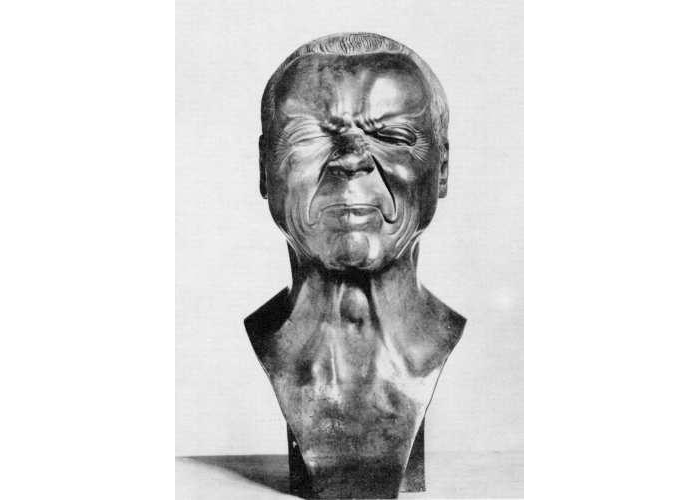

La douleur reste une manifestation invisible, non spécularisable par la science. Elle peut aussi se figer dans l’expression d’un masque de la douleur comme au début du XXe siècle ou trouver une forme dans le chiffre qui tente de lui donner une visibilité, par l’échelle analogique de la douleur depuis 30 ans maintenant. La douleur reste aussi ce qui s’exprime dans le cri, la plainte, parfois plus intense que la douleur, elle-même précisait La Fontaine ou le silence tonitruant de la pétrification.

En médecine, elle a été considérée comme signal vital et nécessaire à maintenir, a été estimée salvatrice puis inutile ; ne délivrant aucun savoir, elle a perdu sa valeur prédictive. Jugée par la pratique médicale imaginaire, puis subjective, à entendre comme relative à chacun, elle est reconnue aujourd’hui dans le DSM V à part entière, comme trouble somatoforme. La douleur chronique sans cause organique est qualifiée de neurofonctionnelle ! Elle est reconnue dans sa dimension d’impossible à supporter, traitée systématiquement en prévention, parfois, avant même son expression, une plainte ou une demande. Douleur physique, morale, et angoisse étant associées, voire confondues, elles font l’objet d’un protocole de médication préventive identique dans de nombreux cas, voire systématiquement pour les AVC, TC, traumato, etc. (antalgique, anxiolytique, somnifère, antidépresseur). Pour autant la douleur reste un motif important de consultation et les centres antidouleurs affichent de longues listes d’attente.

L’approche psychanalytique de la douleur peut ouvrir à une dimension inattendue et fructueuse pour le psychanalyste et le médecin. L’expérience de la douleur de celui qui souffre se présente comme ce qui cloche dans le savoir médical et pour le sujet. Les conséquences divergent selon que l’accent et surtout la finalité de la conception de l’angoisse, de la dépression (deuil) et la douleur porte sur l’effet, donc le signifiant, ou sur le produit, soit l’objet et la Chose. Penser la douleur comme une pulsion partielle, comme Lacan nous y invite dans la conférence de 1973 à Milan[2], incite à répondre à la question de Freud et à situer la douleur dans son rapport à l’existence et non seulement à l’être.

Côté signifiant, nous avons pour nous repérer le cas de Freud, Elisabeth Von R., repris par Lacan. Dans ce cas, Lacan considère que « le désir est identique à la manifestation somatique »[3], la douleur aux cuisses éprouvées par Élisabeth. Mais ce symptôme n’est pas seulement vérité du désir, il est aussi moyen de satisfaction et satisfaction elle-même. Il satisfait aussi bien la division du sujet, dans ce cas pris entre le désir et le devoir, et la satisfaction de la pulsion sur le corps propre. Dans le cas du deuil et ses affects de dépression, c’est la perte de l’objet qu’il a[vait] qui provoque la douleur. La perte provoque un effet douloureux de manque à être. Le refus de savoir, je « n’en veux rien savoir » et la « lâcheté morale »[4], prédominent. L’endeuillé se détourne du désir de l’Autre et s’en éloigne, se préserve du chiffrage et de l’interprétation. Le désir de l’analyste le conduit sur la voie, non pas seulement de la reconnaissance, mais de ce qu’il a perdu en le perdant.

Dans l’angoisse, c’est plutôt en tant qu’objet qu’il est, que se situe pour lui la Chose douloureuse. Ce n’est pas le savoir qui est premier mais c’est la présence de l’objet en trop que suscite la proximité avec le désir de l’Autre. L’angoisse qui n’est ni la peur, ni la crainte apparaît quand le sujet ne sait pas, plus, ce que l’Autre lui veut. Si l’Autre ne se manifeste pas comme désir de reconnaître le sujet mais comme celui de jouir de lui comme objet, c’est l’angoisse qui surgit. C’est donc par la voie de l’objet en trop, dans l’incarnation condensée de l’objet a que ce désir de l’Autre suscite l’angoisse. Cependant, l’angoisse, qui est douloureuse, reste une défense du désir.

Dans la douleur, c’est en tant que la pulsion s’exerce sur le corps propre qu’il a, qu’elle pétrifie l’être du sujet qui reste dans « l’impossibilité de se mouvoir »[5]. Dans ce cas, plus moyen comme dans l’angoisse de défendre son désir et se défendre du désir de l’Autre. C’est de son existence qu’il s’agit. La douleur s’éprouve dans l’être même du sujet, non pas dans ce qu’il est pour l’Autre comme objet, mais ce qu’il a, son existence même. La douleur est ce qui peut abolir le sujet, le dispositif de l’analyse en restitue la place vide. En incarnant l’Autre de la parole, du désir, en restituant son circuit, un mouvement de la chaîne signifiante, son déroulement et sa métonymie du désir, il y a peut-être chance que l’amour du transfert ouvre à un traitement de cette douleur d’exister.

Il en va de la responsabilité du psychanalyste de distinguer dans les différences parfois ténues, dans un voisinage proche entre deuil, angoisse et douleur, ce qui pour le sujet peut faire symptôme entre la perte de l’objet, sa présence en trop, ou l’incidence dans le corps propre de la Chose qui pétrifie le sujet.

[1] Freud S., Inhibition, symptôme, angoisse, PUF, p. 81.

[2] CF Lacan in Italia, 1953-1978. En Italie Lacan, Milan, La Salamandra, 1978, p. 58-77.

[3] Lacan J., Le Séminaire, livre V, Les formations de l’inconscient, Seuil, p. 336.

[5] Lacan J., Le Séminaire, livre VII, L’éthique de la psychanalyse, Seuil, 1986, p. 74.