Ce texte est la transcription d’une partie de la conférence faite à Brest, le 16 janvier sous le titre : « La folie au 21ème siècle et les triomphes des religions. »

François Hollande a prononcé un discours vendredi 27 novembre aux Invalides pour rendre hommage aux 130 morts du Bataclan et des terrasses parisiennes : « Une horde d’assassins a tué 130 des nôtres et en a blessé des centaines au nom d’une cause folle et d’un dieu trahi ». La horde, le mot est freudien mais Freud la renvoyait à la horde « paternelle », terme selon lequel il qualifiait le passage du mode d’organisation social des primates au mode d’organisation des hominidés, marqué par un meurtre original, le meurtre du père, ouvrant sur la société des frères. Ce moment de passage était à la fois originel et ne cessant de se répéter.

« Les sentiments de fraternité sociaux, sur lesquels repose le grand bouleversement, conservent à partir de là et pour de longues périodes l’influence la plus profonde sur l’évolution de la société. Ils trouvent à s’exprimer dans la sacralisation du sang commun, dans l’accentuation de la solidarité entre toutes les vies du même clan. […] Ils excluent une répétition du destin paternel. A l’interdiction de tuer le totem, dont le fondement est religieux, s’ajoute maintenant l’interdiction du meurtre du frère, dont le fondement est social. Il faudra ensuite attendre longtemps pour que le commandement se dépouille de la restriction qui le limite aux membres du clan, et ne prenne simplement la forme suivante : Tu ne tueras pas. Pour commencer, la horde paternelle, a été remplacée par le clan des frères, garanti par le lien du sang. La société repose maintenant sur la culpabilité partagée pour le crime commis en commun, la religion sur le sentiment de culpabilité et le repentir qui s’en est suivi, la moralité pour partie sur les nécessités sociales, pour l’autre partie sur la pénitence requise par le sentiment de culpabilité.[1] »

« Avec l’institution des divinités paternelles, la société sans père se métamorphosa progressivement en ordre patriarcal. La famille fut une restauration de la horde primitive d’autrefois et elle restitua aux pères une bonne partie de leur droits antérieurs. Il y avait de nouveau des pères, mais on n’avait pas renoncé aux conquêtes sociales du clan des frères, et la distance de fait entre nouveaux pères de famille et père primitif de la horde au pouvoir illimité était assez grande pour assurer la persistance du besoin religieux, le maintien de la nostalgie inassouvie du père.[2] » Situer la place de la communauté dans ses rapports avec la société des frères est crucial pour apprécier le mode de communauté de ce que le Président de la République qualifiait de horde, cette société sans pères : « Kelkal, Merah, Nemmouche, Kouachi, Coulibaly, ceux qui ont perpétré les attentats du 13 novembre sont tous issus de quartiers populaires. La plupart ont grandi dans des familles décomposées où la figure du père a disparu ou s’est marginalisée. L’autorité du frère a pris la place du père. C’est très net chez Merah.[3] ». Il n’y a pas d’autorité paternelle, ce qui collectivise c’est d’abord un rejet : « Les terroristes proviennent d’une classe sociale que les anglo-saxons appellent « disaffected youth. » Une jeunesse déclassée qui se sent rejetée, marginalisée, victimisée. Elle éprouve un fort sentiment de haine de la société, un sentiment d’indignité profondément intériorisé.[4] ». Comment décrire cette jeunesse en déshérence dans son mode de faire horde ?

A la recherche des causes perdues

Olivier Roy, grand spécialiste de l’Islam a récemment écrit un texte après les attentats du 13 novembre qui a eu un impact particulier dans le public. Il a rassuré ses lecteurs, car dans le chaos et la stupeur il discernait de grandes régularités. « Depuis 1996, nous sommes confrontés à un phénomène très stable : la radicalisation de deux catégories de jeunes Français, à savoir des « deuxième génération » musulmans et des convertis « de souche »… Le problème essentiel pour la France n’est donc pas le califat du désert syrien, qui s’évaporera tôt ou tard comme un vieux mirage devenu cauchemar, le problème, c’est la révolte de ces jeunes.[5] »

La situation que cet auteur est sans doute un des seuls à voir stable, celle de la révolte des jeunes, et la haine qu’elle implique a une première conséquence. Les jeunes ne sont pas radicalisés par une sorte de Jihad mondial et la cause est locale. « Deux lectures aujourd’hui dominent la scène […] : l’explication culturaliste et l’explication tiers-mondiste. La première met en avant la récurrente et lancinante guerre des civilisations : la révolte de jeunes musulmans montre à quel point l’islam ne peut s’intégrer, du moins tant qu’une réforme théologique n’aura pas radié du Coran l’appel au djihad. La seconde évoque avec constance la souffrance postcoloniale, l’identification des jeunes à la cause palestinienne, leur rejet des interventions occidentales au Moyen-Orient et leur exclusion d’une société française raciste et islamophobe. […] Mais les deux explications butent sur le même problème : si les causes de la radicalisation étaient structurelles, alors pourquoi ne toucherait-elle qu’une frange minime et très circonscrite de ceux qui peuvent se dire musulmans en France ? Quelques milliers sur plusieurs millions.[6] » Ces quelques millions ne sont pour lui ni une avant-garde selon un modèle ancien, ni voués à contaminer la masse de ceux des musulmans qui se refusent à la radicalisation. Il y a coupure pour lui entre islam et radicalisation. D’où la phrase cruciale de son article : « Il ne s’agit pas de la radicalisation de l’islam, mais de l’islamisation de la radicalité. Qu’y a-t-il de commun entre les « deuxième génération » et les convertis ? Il s’agit d’abord d’une révolte générationnelle : les deux rompent avec leurs parents, ou plus précisément avec ce que leurs parents représentent en termes de culture et de religion. […] Tous ont partagé la culture « jeune » de leur génération, ils ont bu de l’alcool, fumé du shit, dragué les filles en boîte de nuit. Une grande partie d’entre eux a fait un passage en prison. Et puis un beau matin ils se sont (re)convertis, en choisissant l’islam salafiste, c’est-à-dire un islam qui rejette le concept de culture, un islam de la norme qui leur permet de se reconstruire tout seuls. Car ils ne veulent ni de la culture de leurs parents ni d’une culture « occidentale », devenues symboles de leur haine de soi.[7] »

Olivier Roy est sensible à la dimension de « tout seul », mais aussi à la dimension bande de frères, y compris biologiques, liés par quelque chose qui les dépasse, un triomphe, une jouissance mauvaise particulière. « Ils se radicalisent autour d’un petit groupe de « copains » qui se sont rencontrés dans un lieu particulier (quartier, prison, club de sport) ; ils recréent une « famille », une fraternité.[8] » C’est une famille particulière fondée sur une fraternité de jouissance qui apparaît. « Ils exhibent alors leur nouveau moi tout-puissant, leur volonté de revanche sur une frustration rentrée, leur jouissance de la nouvelle toute-puissance que leur donnent leur volonté de tuer et leur fascination pour leur propre mort.[9] »

L’identité de « surmusulman » comme dit Fehti Benslama est secondaire par rapport à cette fascination pour la « nouvelle toute puissance ». « Ils reprennent à leur compte une identité que leurs parents ont, à leurs yeux, galvaudée : ils sont « plus musulmans que les musulmans » et en particulier que leurs parents. L’énergie qu’ils mettent à reconvertir leurs parents (en vain) est significative.[10] »

Gilles Kepel est un autre auteur qui suit avec soin la nature de ces nouvelles « bandes » ou hordes inédites produites par la conversion à ces nouvelles jouissances. A l’opposé d’Olivier Roy, il considère que l’histoire de la rencontre entre l’Islam et l’Occident est indispensable à prendre en compte. L’Islam n’est pas second par rapport à une non-intégration première. C’est à partir d’une analyse de la situation de l’Islam en Occident que les théoriciens du Jihad ont pensé la définition des cibles de leurs discours. « La cible principale est l’Europe, ventre mou de l’Occident dans lequel les populations d’origine immigrée ne seront jamais intégrées, toujours victimes de la xénophobie, de l’islamophobie, du chômage et qu’elles sont donc mûres pour une forme de révolte qui prendra le langage de l’islam et leur rendra leur dignité.[11] »

L’emprunt du « langage islamique » lui paraît être non seulement le fait des individus, mais aussi des États. « Les révolutions arabes…ont entraîné une décomposition des régimes comme des sociétés qui se réduisent de plus en plus à leurs dimensions de solidarité tribale ou confessionnelle. Le Levant est à nouveau une mosaïque de communautés comme à l’époque ottomane ou mandataire… qui s’affrontent dans une guerre de tous contre tous… Dans sa partie irakienne, l’EI s’appuie sur un establishment baasiste sunnite qui s’est recyclé avec un vocabulaire islamiste, et cela explique son enracinement et sa capacité à gérer des structures de quasi-État.[12] »

Si Kepel partage la thèse de la radicalisation d’abord et l’emprunt au langage religieux ensuite, il est sensible à un mouvement dans l’Islam global qui ne concerne pas seulement quelques-uns et qui dépasse la jeunesse en rupture. Il prend comme exemple l’extension de la culture halal qui rend visible dans l’espace public une dimension communautaire religieuse. « La visibilité de l’islam dans la sphère publique est le symptôme d’une “citoyenneté inaccomplie”. Alors que pour tous les autres citoyens le marqueur religieux s’est effacé […] les citoyens issus de l’immigration maghrébine et africaine sont identifiés comme des musulmans et non comme de simples citoyens précisément parce que leur citoyenneté n’est pas aboutie. » Lorsque Kepel met en avant le fait que le marqueur religieux s’est effacé, il reprend l’analyse de Marcel Gauchet sur la sortie de la religion qui s’est effectuée en Europe par le christianisme, religion de la sortie de la religion. En 2002, celui-ci pouvait considérer que l’événement clef de l’époque était la mort de la religion marxiste-léniniste qui confirmait l’éloignement de la religion chrétienne. « La sortie de la religion c’est cette chose très spécifique qui est non pas la disparition en bloc de la religion mais la fin de l’organisation religieuse et plus largement du monde humain. […] Il y a eu dans ce phénomène de transition deux grandes composantes. D’une part, la structure de ces doctrines de l’histoire et d’autre part l’opposition entre les religions et l’anti-religion matérialiste, historique qui prétendait installer le règne des fins terrestres au lieu et place des fins célestes. Et c’est les deux qui s’écroulent de concert. C’est l’événement tout à fait extraordinaire auquel il nous a été donné d’assister au cours des trente dernières années. Nous avons vu mourir une religion.[13] »

Gilles Kepel, à l’opposé, constate la résistance du passé religieux des citoyens français musulmans. « Les faits sociaux sont têtus : chez les enfants nés en France ou immigrés très jeunes lorsque le père fit venir sa famille pour le rejoindre, et qui ont acquis, en fréquentant l’école française, un capital éducatif sans commune mesure avec celui de la génération précédente, les aléas hérités du passé parental restent prégnants. […] C’est autour de cet inaccomplissement de la citoyenneté qu’il faut situer l’explosion du halal lorsqu’il se revendique comme marqueur identitaire. Cette posture est doublement compensatoire. Elle permet d’abord de pérenniser ou de magnifier un héritage religieux (en partie réinventé ou bricolé à l’occasion) qui évite de percevoir la prise de nationalité française comme un renoncement par rapport aux combats anticoloniaux de la génération des parents. […] Cette “citoyenneté halal” plastique et fluctuante, qui évolue entre le “modèle bio”, ouvert et pluraliste, et le “modèle kasher”, clos et communautaire, figure une participation politique en gestation, encore inaboutie.[14] » Kepel peut donc à la fois conserver une spécificité de « l’héritage religieux » musulman tout en s’interrogeant sur la spécificité de la sortie de la religion dans le devenir européen. La thèse est compatible avec l’hypothèse selon laquelle une fois la citoyenneté aboutie, la religion s’effacerait d’elle même.

Au delà de l’opposition entre Olivier Roy et Gilles Kepel, il y a ceux qui mettent l’accent sur le mécanisme de radicalisation en tant que phénomène non pas sociologique, mais psychologique, de secte, et s’intéressent à la radicalisation comme un phénomène d’embrigadement ou d’emprise. C’est le cas de la « chercheuse et anthropologue » Dounia Bouzar, qui a construit un centre d’accueil pour les familles de jeunes radicalisés, le CDPSI, Centre de prévention des dérives sectaires liées à l’Islam, qui régulièrement fait rapport sur ses activités. Pour elle, la « radicalisation » n’est pas première : peuvent tomber sous l’emprise des jeunes insérés. La puissance des « mécanismes d’embrigadement » rend compte du fait que les nouveaux convertis peuvent être très divers dans leurs origines culturelles et venir des classes moyennes. « Par le passé, tous les jeunes embrigadés étaient fragiles. Ils avaient, pour la plupart, été élevés en foyer, n’avaient pas de sentiment d’appartenance territoriale. C’est, par exemple, le cas de Merah ou des frères Kouachi. Avec l’affinement des techniques d’embrigadement, nous avons récemment pris conscience que les personnes embrigadées avaient maintenant des profils très variés. Certaines proviennent de familles musulmanes, d’autres de familles chrétiennes, athées ou mêmes juives. Sur le plan sociologique, beaucoup de personnes issues des classes moyennes nous ont téléphoné. Ce sont d’ailleurs les premières à l’avoir fait, car elles sont généralement très attentives aux signes de rupture que la radicalité entraîne. Les classes populaires n’ont osé nous contacter que plus tardivement, une fois que nous avons commencé à communiquer sur le phénomène et expliqué que les jeunes étaient des victimes et non des coupables. Un grand nombre d’embrigadés n’ont pas de passé migratoire, certains sont de très bons élèves, d’autres non, certains viennent de province, d’autres de région parisienne… Finalement, il est très difficile de dresser un profil-type des embrigadés. L’âge est leur seul point commun. La plupart d’entre eux sont âgés de 14 à 25 ans. » Elle souligne par contre que 40 % de ceux qui ont contacté le centre ont connu la dépression, ce qui conduit les auteurs du rapport à formuler « l’hypothèse que l’endoctrinement fonctionne plus facilement sur des jeunes hyper sensibles, qui se posent des questions sur le sens de leur vie ». Non seulement elle refuse le lien délinquance-radicalisation, mais aussi le lien avec la religion : 80%, des familles ayant affaire au CDPSI se déclarent athées, et seules 10 % comportent un grand-parent immigré. Elle a donc surtout affaire aux convertis.

Le CDPSI ne considère pas les grandes causes qu’Olivier Roy ou Gilles Kepel mettent en valeur. Il met l’accent sur des techniques, aussi bien du côté de l’embrigadement que de la déradicalisation. Côté embrigadement, « d’après les auteurs, les recruteurs du djihad, notamment pour Daesh, ont mis au point un bricolage de “5 mythes” pour enrôler leurs proies : le modèle du “chevalier héroïque” qui fonctionne auprès des garçons, le départ au nom d’ une “cause humanitaire” prisé par les jeunes filles mineures, le “porteur d’eau” désignant ceux qui cherchent un leader, la référence au jeu vidéo de guerre Call of duty pour les jeunes gens qui souhaitent combattre, ou encore la quête de toute puissance attirant des personnes “sans limites”… La violence virtuelle d’un jeu comme Assassin’s Creed, pratiqué par un jeune sensible, peut favoriser le départ pour une “confrontation réelle“, estiment les auteurs.[15] »

La technique de déradicalisation psychologique est basée d’abord sur les émotions. Alors que l’emprise sectaire coupe le jeune des familles, il faudra le reconnecter avec sa famille et son histoire. La première étape agit en miroir des djihadistes qui essaient de désaffilier le jeune de son histoire, de son identité. Cette étape repose largement sur les parents, qui vont alors tenter de raviver chez le jeune des souvenirs de son enfance. […] Une fois que le parent sent chez son enfant une émotion autrefois perdue réapparaître, nous passons à la deuxième étape : le désembrigadement. Nous travaillons sous la forme des Alcooliques Anonymes, en présentant au jeune des désembrigadés qui ont le même profil que lui. […] C’est là que commence la troisième étape, la stabilisation. Plus longue, elle consiste à favoriser le dialogue entre les jeunes désembrigadés, qui mettent alors des mots sur les mécanismes des djihadistes.[16] »

Les faiblesses de cette méthode apparaissent par le peu de prise sur les familles issues de milieux populaires. L’Association « compte 6 personnes et un groupe de 50 repentis — et recense 700 demandes… Parmi celles-ci, 70 % émanent de familles de classes moyenne et supérieure, et seulement 30 % de familles issues de milieux populaires.[17] » « Ce qui empêche les classes populaires de faire appel » est « [u]ne véritable chape de plomb, confirme le sociologue Farhad Khosrokhavar. Alimentée par la logique d’honneur qui règne dans ces familles, la honte les empêche de parler. » Pas seulement. « Les musulmans des quartiers sont pris entre deux feux, explique Mathieu Guidère, professeur d’islamologie à l’université de Toulouse II-Le Mirail. D’un côté, les radicaux, qui attisent les braises en rabâchant aux jeunes que la France les discrimine, les parque dans des ghettos… De l’autre, les modérés, qui font la chasse aux islamistes. Les communautés sont un enjeu entre les deux camps qui emploient chacun le langage de la menace.[18] »

L’agence gouvernementale de la Mivilude, la Mission de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires se situe en résonnance avec l’approche de Dounia Bouzar et voit la « bande » de jeunes djihadistes comme un effet de conversion sectaire, bien qu’elle prenne des précautions. Il y a secte dans la mesure où il y a coupure, retranchement. L’une des premières actions des recruteurs est de couper ces jeunes de toute source d’information, qu’il s’agisse des médias, de la famille ou des amis. Cette constatation reprend une formulation de Jaspers à propos des systèmes totalitaires qui ont marqué le XXème siècle : « Le totalitarisme repose sur la dissolution des liens qui rattachent l’homme à des points stables ; ainsi privé de toute référence, il aspire à n’importe quoi de ferme pour sortir de son néant… Le totalitarisme encourage cette dissolution, pour ensuite se proposer comme voie de salut. [19] »

Comment séparer secte et totalitarisme sur ce point, puisque la rupture totale est mise en avant pour les deux ? « On observe que des mécanismes similaires sont impliqués dans les phénomènes de radicalisation et de sectarisme : ils ont notamment en commun de se construire en rupture avec la société et de se cristalliser autour d’une idéologie et d’une modalité extrême de la croyance. Tous deux se caractérisent en effet par les ruptures qu’ils induisent et l’adhésion radicale à des idées radicales : l’adhésion est inconditionnelle et refuse toute compromission, l’idéologie est totalitaire et totalisante en ce qu’elle assujettit tous les domaines de la vie à une norme supérieure au droit positif.[20] »

La Mivilude contrairement au CPDSI a construit avec tout le raffinement d’une agence administrative toute une doctrine pour séparer la radicalisation de tous les autres mécanismes d’auto-exclusion possibles du sujet, en particulier des fragilités liées à la fragilité psychique. Alors que Donia Bouzar voit entre dépression et radicalisation une continuité, la Mivilude veut disposer d’instruments précis pour les séparer. « Pour pouvoir reconnaître une emprise sectaire, il convient de la caractériser afin de l’identifier avec rigueur et de ne pas imputer à tort un changement d’attitude et de comportement, qui pourrait avoir d’autres origines comme une pathologie mentale, un trouble de la personnalité ou la réaction à une perturbation survenue dans la vie d’une personne.[21] »

Au delà de la sociologie ou de la psychologie, du côté de l’économie, on a aussi pu souligner qu’il ne suffit pas de corréler difficultés économiques et radicalisation, de même que les révoltes ont lieu davantage en cas d’accroissement des richesses qu’en temps de crise. « Alan Krueger, professeur à l’université de Princeton (New Jersey), […] analysant les crimes de haine aux Etats-Unis, montrait aussi que les attaques racistes ou antisémites perpétrées par des groupes tels que le Ku Klux Klan n’étaient pas liées à la situation économique du comté où ils avaient été commis. Les Etats-Unis ont connu une forte recrudescence des homicides à partir des années 1960, période pourtant de grande prospérité. La criminalité s’effondre ensuite dans les années 1990 en dépit de la hausse des inégalités, et chute davantage encore après 2008, malgré la crise financière… L’idée selon laquelle la misère ou l’illettrisme seraient les facteurs explicatifs de la violence ne tient pas.[22] » On le voit spécialement à propos des terroristes qui se sont attaqués aux USA, qui présentent plutôt le trait d’être diplômés, depuis Mohamed Atta pilote d’un des avions du 11 septembre 2001, le plus jeune des frères qui se sont attaqués au Marathon de Boston, ou encore le couple qui a tué 14 personnes à San Bernardino.

Les descriptions économiques, sociologiques, psychologiques des modes de constitution de la horde butent sur le mystère de la conversion qui opère pour certains et pas pour d’autres. Cette limite à l’élucidation de la cause essaie d’être surmontée de différentes façons. On peut évoquer des sensibilités particulières ou un traumatisme, un choc. « On constate dans les analyses des parcours de vie des radicalisés de fortes dispositions affectives à l’indignation et à la compassion. Xavier Crettiez souligne la place que tient le « choc moral » dans les itinéraires d’engagement violent : souvent un stade supérieur est atteint lorsqu’une expérience personnelle traumatisante vient affecter les dispositions morales de l’individu et conforter ses convictions : « la peur intense, la haine face au constat d’une injustice perçue comme terrible, l’indignation morale extrême face à un spectacle jugé hautement condamnable sont autant de vecteurs émotionnels conduisant l’acteur à adopter une posture de radicalité.[23] » Nathalie Goulet, sénatrice UDI de l’Orne et présidente de la commission d’enquête sur les réseaux djihadistes (qui a rendu son rapport en avril dernier) rapproche la radicalisation du suicide : « L’une des études les plus poussées sur la question a été menée par les services antiterroristes du FBI, qui fait un parallèle avec les suicidaires : on ne sait jamais pourquoi une personne passe à l’acte et l’autre pas. »

Certains en concluent donc qu’il ne reste qu’à dire que les terroristes sont des sujets normaux dont il n’y a rien de particulier à dire. Ou, au contraire, que l’on peut dire trop de choses sur la cause de la radicalisation et chaque science humaine en donne sa version. En ce sens, il y a « autant de “causes profondes” du terrorisme islamiste qu’il y a d’experts en sciences sociales. C’est ce qui peut pousser à soutenir qu’ il n’y a pas de causes sociales au djihadisme.[24] »

Suffirait-il alors de dire que c’est « idéologique » ou de parler d’une « humiliation » toujours avancée comme ressentie, même si elle échappe aux causes ? Le fait qu’il y ait cause, mais qu’elle reste non nommable, objet opaque, objet cause, amène certains à renoncer à cette causation pour se maintenir dans une dimension tragique d’une folie divine. Il y a un quod qui insiste et qui résiste à se traduire en un quid identifiable de façon univoque. Comment ce quod se relie-t-il à l’histoire des pères ? Les terroristes sont-ils simplement normaux ? Nous retrouvons là un débat ouvert lors du procès Eichmann. D’après Marie-Frédérique Bacqué, professeur de psychopathologie à l’université Louis-Pasteur de Strasbourg, « Tout comme le procès de Nuremberg avait abouti à la conclusion d’Hannah Arendt soulignant le fait qu’une plate normalité pouvait mener un individu à devenir acteur du génocide, nous sommes amenés à reconnaître que les porteurs de bombes et les dérouteurs d’avions sont majoritairement des personnes ‘’normales’’.[25] » Mais il n’est pas certain que nous ayons à accepter cette notion sans débat. On connaît l’objection que lui a adressé Gershom Scholem dans une correspondance avec Hannah Arendt. « (Entre parenthèses, je ne vois pas pourquoi vous qualifiez de rengaine ou de slogan mon expression “banalité du mal”. Personne, que je sache, n’a utilisé cette expression avant moi ; mais c’est sans importance.) A l’heure actuelle, mon avis est que le mal n’est jamais “radical“, qu’il est seulement extrême, et qu’il ne possède ni profondeur ni dimension démoniaque. II peut tout envahir et ravager le monde entier précisément parce qu’il se propage comme un champignon. Il “défie la pensée“, comme je l’ai dit, parce que la pensée essaie d’atteindre à la profondeur, de toucher aux racines, et du moment qu’elle s’occupe du mal, elle est frustrée parce qu’elle ne trouve rien. C’est là sa “banalité“. Seul le bien a de la profondeur et peut être radical.[26] » « Il s’agit de traiter le mal comme phénomène de surface et non de le banaliser ou de le considérer comme anodin. Au contraire. Car le plus important, c’est que des gens tout à fait ordinaires, qui n’était par nature ni bons ni méchants, aient pu être à l’origine d’une catastrophe si monstrueuse.[27] » Scholem n’a jamais accepté qu’Eichmann fût « ni bon ni méchant », pas plus que Claude Lanzman, qui dans son film Le derniers des injustes, a retrouvé le dernier survivant des présidents d’un Judenrate, celui de Theresienstadt, Benjamin Murmelstein, qui a fréquenté Eichmann pendant sept ans et le considérait comme un « démon » et un meurtrier radical depuis la « Kristallnacht.[28] »

Venons en aux auteurs qui examinent les liens entre radicalisation et fascisme non pas à partir de la « banalité du mal », ou de la normalité des bourreaux, mais à partir du lien entre rejet du capitalisme global et processus de fascisation. Le processus de fascisation permet-il de rendre compte de la dimension religieuse ? Pour Roland Gori, « La crise des valeurs libérales, le déclin des mouvements socialistes et communistes offrent au salafisme politique des opportunités révolutionnaires conservatrices. […] Ces mouvements néofascistes rassemblent de manière rhapsodique tous les mécontentements, toutes les frustrations, tous les opportunismes. […] C’est une espèce de bricolage. Souvenez-vous de la déclaration de Mussolini dans Il Popolo d’Italia en 1919 : « Nous nous permettons le luxe d’être aristocrates et démocrates, conservateurs et révolutionnaires, légalistes et illégalistes, suivant les circonstances de temps, de lieu et de milieu. » Vous retrouvez ce que dit Hannah Arendt, le totalitarisme, c’est : « Tout est possible. [29] »

Un auteur américain, l’anthropologue Scott Atran, inspiré par Noam Chomsky « parle du “côté obscur” de la mondialisation : “humiliés” par la manière dont on les traite, eux et leurs parents, ne se considérant plus “ni Français ni Arabes”, rejetés comme musulmans, rompant avec leur famille ». Il rejoint Roland Gori sur le bricolage idéologique pour privilégier, dans une perspective de cognitivisme émotionnel, la « cause excitante » : « Ce qui les inspire au plus haut point, poursuit Scott Atran (revue Cerveau & Psycho n° 66, 2014), n’est pas tant le Coran ou les enseignements religieux qu’une cause excitante et un appel à l’action qui promet la gloire ». Il constate cependant qu’il est difficile de séparer la cause excitante d’une dimension religieuse. Dès les penseurs critiques de la Révolution française est apparut ce lien entre la Terreur et une manifestation divine : « L’être humain éprouve un sentiment de délice particulier face au spectacle de la terreur, car il y voit la manifestation de forces supérieures, sans limite et incompréhensibles, proche de la terreur de Dieu », disait Edmund Burke. On pourrait lui adjoindre Joseph de Maistre du côté français.

Mais c’est surtout Alain Badiou qui va vouloir rendre compte exhaustivement des phénomènes de radicalisation à l’aide d’une stricte réduction de la subjectivité contemporaine à trois figures : « La subjectivité occidentale, la subjectivité du désir d’Occident, qui n’est pas la même, et la subjectivité que j’appellerai “ nihiliste”.[30] » Il les déploie ainsi : « La subjectivité occidentale est la subjectivité de ceux qui se partagent les 14 % laissés par l’oligarchie dominante. C’est la subjectivité de la classe moyenne et elle est d’ailleurs largement concentrée dans les pays les plus développés. C’est là que des miettes peuvent être distribuées…D’où les deux autres subjectivités typiques. Celle qui vient en premier c’est ce que j’appellerai le désir d’Occident : le désir de posséder, de partager, ce qui est représenté, et qui est partout vanté comme l’aisance occidentale. Il s’agit donc d’essayer d’adopter un comportement et une consommation de classe moyenne, sans en avoir les moyens. Alors, cela donne évidemment des phénomènes comme le flux migratoire, car la forme simple du désir d’Occident est tout simplement le désir de quitter les zones dévastées pour rejoindre ce fameux monde occidental, puisque c’est si bien là-bas, puisque tout le monde y est content et baigne dans l’aisance moderne et magnifique. Et si on ne peut pas y aller on peut s’abandonner à des aliénations locales, c’est-à-dire, des tendances à copier, avec des moyens misérables, les configurations et les modes de vie occidentaux. On pourrait parler très longtemps de ce thème du désir d’Occident, qui est fondamental aujourd’hui dans le monde et qui a des effets considérables tous désastreux. La dernière subjectivité, la nihiliste, est un désir de revanche et de destruction qui, évidemment, est en couplage avec le désir de départ et d’imitation aliénée. Ce violent désir de revanche et de destruction, il est naturel qu’il soit souvent exprimé, formalisé, dans des mythologies réactives, dans des traditionalismes qu’on exalte et qu’on déclare défendre, y compris les armes à la main, contre le mode de vie occidental, contre le désir d’Occident.[31] »

Dans un article publié dans le NewStatesman on-line le 13 janvier, Slavoj Zizek[32] met en question cette répartition en soulignant que les évènements du nouvel an à Cologne déplacent les formes de cette subjectivité et que « la forme simple du désir d’occident » est sans doute plus complexe qu’elle n’apparaît tout d’abord. Il note que ces évènements, par le nombre des participants, et par la ville éponyme, ont réalisé une sorte de carnaval obscène. Il faut sans doute ajouter féroce. Ce carnaval témoignait bien que les participants que Badiou voit comme une sorte d’avant-garde prolétarienne des dépourvus de la terre ne sont pas liés par cet idéal moral qu’Orwell voulait considérer comme le véritable lien du prolétariat, la « common decency ». Ce carnaval en est l’envers, comme il se doit pour le carnaval qui est un moment de « monde à l’envers ». Ce qui s’est manifesté là témoigne qu’il n’est pas facile de considérer que la petite ou moyenne délinquance chez les nouveaux prolétaires « nomades » n’est pas forcément le signe d’un rejet du désir d’Occident, plutôt d’une volonté d’intégration en se passant de la « common decency ». On le voit à Mollenbeeck, où l’immigration est essentiellement composée non seulement de Marocains, catégorie trop générale, mais de Rifains, qui reproduisent leur économie au pays, à cheval entre contrebande, trafic de haschisch, émigration et débrouille. La famille Abdeslam en est un bon exemple avec un père devenu chauffeur dans les transports publics, un fils aïné passé des services sociaux à la gestion d’un bar lounge, un des frères en fuite après les attentats de novembre, et un autre qui s’est fait exploser après avoir à l’âge de cinq ans mis le feu à la maison familiale, ce qui avait ensuite permis l’obtention d’un logement social. Les deux frères en rupture avient ouvert un bar et trafiquaient du hasch. C’est une économie mixte, comme celle du Rif. « Peuple abandonné et livré à lui-même, les Rifains émigrent comme leurs aînés. Ils s’installent dans le nord, puis suivent l’emploi vers les houillères de Wallonie, et enfin dans les Flandres et aux Pays-Bas en plein boom. Le Benelux et le Nord Pas de Calais comptent en 2015 près d’1,5 millions de “Marocains”, en majorité Rifains. Après 1968 et la chute de la French Connection, les chimistes corses passés dans le Rif transforment le chanvre en pâte base pour l’exportation. La commercialisation du haschisch suit l’émigration rifaine, ouvrant les portes des marchés européens en Espagne, en France et au Benelux. […] Le commerce et le trafic de drogue deviennent inséparables, et ces activités pallient les licenciements qui frappent en masse mineurs, sidérurgistes et salariés du textile. Les Rifains se concentrent dans des quartiers qui s’homogénéisent à Roubaix, Tourcoing, Bruxelles-Molenbeek, Rotterdam, Liège…[33] » Dans ce contexte l’économie de trafics de la famille Abdeslam est compatible avec l’insertion des autres membres, le père employé des transports urbains, l’appartement obtenu par la municipalité et le fils cadet intégré dans les services municipaux. En Allemagne, les événements de Cologne ont permis de constater aussi que la petite délinquance n’est pas rejet, mais volonté d’assurer la venue de la famille. Un chiffre qui correspond aux statistiques sur la criminalité récente à Cologne, qui indique que 40 % des immigrés nord-africains se rendent coupables de délits un an après leur arrivée, contre 0,5 % des Syriens. « Dans les familles marocaines et tunisiennes, c’est le fils le plus âgé qui est choisi pour aller en Allemagne, où il doit gagner en peu de temps l’argent du passage », a expliqué le ministre de l’intérieur régional, Ralf Jäger, à la Süddeutsche Zeitung.[34] »

Mais si le lien social n’est pas fondé sur une sorte de morale laïque partagée ne pourrait-on pas considérer que c’est bien la religion, ou une certaine conception de la religion qui fait lien social et qu’elle constitue bien le fondement du lien, et non un prétexte ou un emprunt pris sur le prêt à porter des « idéologies disponibles sur le marché »? Il faut alors considérer la religion comme un lien social à part entière et non comme un prétexte[35]. Il nous reste à prendre au sérieux ce lien et considérer le rapport entre la spécificité du discours théologique et son ancrage dans une martyrologie renouvelée. L’analyse par le nihilisme ou la fascisation néglige la dimension religieuse comme telle. « Avec la guerre en Syrie, une djihadosphère internationale se met en place, relayée par les réseaux sociaux. Complotiste, martyrologue, fondamentaliste, elle prétend revenir à l’islam littéral, l’islam combattant des débuts, mettant en scène des portraits de martyrs, exaltant la figure des “lions de l’islam ” : que ce soit Hamza, l’oncle paternel de Mahomet, le premier martyr musulman, ou Oussama – “ le lion ” – Ben Laden. Cette propagande grandiloquente fait des adeptes. Sous l’image d’un grand lion, le site djihadiste français (interdit) Ansar El-Ghuraba proclame : « On vit comme des lions, on meurt comme des lions. » Un djihadiste français installé en Syrie, Abou Mariam, Toulousain converti de 24 ans, déclare à la journaliste syrienne Loubna Mrie : « Le martyre est probablement le chemin le plus court vers le paradis, et ce n’est pas quelque chose qu’on m’a appris. Je l’ai directement vu sur mes camarades martyrs. Sur leurs visages, j’ai vu la félicité, et j’ai senti l’odeur de musc qu’exhalent leurs dépouilles. » Il conclut : « La seule chose qui nous manque pour atteindre le paradis est la mort. » (Slate, 5 octobre 2014) [36]. Il nous reste à réexaminer avec la psychanalyse ce lien particulier du triomphe de la religion sur la mort et son rapport avec le crime originaire.

Du côté de la psychanalyse

Dans « L’éthique de la psychanalyse » Lacan souligne que la solution freudienne de la description du meurtre du père comme moteur de la constitution de la horde est assez proche de la solution chrétienne dans l’histoire. Freud dit en effet : « C’est ainsi que dans la doctrine chrétienne, l’humanité avoue franchement sa culpabilité dans l’acte criminel originel, puisque c’est seulement dans le sacrifice de l’un de ses fils qu’elle a trouvé l’expiation la plus efficace[37].» Et Lacan commente : « C’est ce qu’écrit Freud si près de la tradition chrétienne que c’en est impressionnant. C’est pour autant que le meurtre primordial du grand homme (Moïse) vient émerger dans un second meurtre qui en quelque sorte le traduit et le promeut au jour, celui du Christ, que le message monothéiste s’achève[38] ». En effet, la solution chrétienne noue ensemble le Dieu et le père, dans l’élaboration du Nom-du-Père où les deux semblent se conjoindre. C’est précisément ce que l’élaboration de l’Islam refuse. Il sépare radicalement le père et Dieu. C’est un point que Fehti Benslama a bien mis en valeur. « La figure du père n’entre pas dans les figures dogmatiques de l’islam. Dès l’origine, Le Coran prend un soin particulier à éloigner la référence à Dieu de la représentation de la paternité, même à titre métaphorique ou allusif. Les proclamations de l’unicité de Dieu bannissent radicalement toute notion de génération ou d’engendrement divin. Dans la sourate dite du Culte pur, la nature divine est proclamée en ces termes abrupts : “Dis : Lui Dieu l’Un. Dieu de la plénitude. N’engendre pas. N’est pas engendré. Nul n’est égal à Lui.”» Les commentateurs présentent ce passage comme une réfutation du Dieu-Père du christianisme.

C’est un point de séparation fort. « Il ne s’agit pas de prétendre que l’édifice spirituel de l’islam se passe de la question du père, […] il apparaît que le fondateur de l’Islam (VIe siècle), ayant en vue le traitement que le judaïsme et particulièrement le christianisme réservèrent au rapport entre Dieu et le père, tenta un dépassement qui le conduisit à produire un impératif intenable, en un sens comparable à celui de l’amour chrétien du prochain […] La séparation radicale entre le père et Dieu[39] »

Un « inengendré » établit l’idée d’un dieu radicalement différent de tout étant, un dieu qui est « être », auquel on ne peut «ni retrancher ni ajouter.[40] » Les élèves d’Henry Corbin, comme Christian Jambet ont aussi marqué cette ontologie du Un en Islam. « Sur le plan du développement historique, on se rappelle la thèse de Hegel qui attribue la rapidité avec laquelle l’islam devient « un empire universel » au degré élevé de « l’abstraction de son principe » et à « la plus haute intuition de l’Un » dans sa conscience. Sur le plan philosophique, Christian Jambet a montré comment ce contenu de la foi amènera l’éclosion d’une ontologie qui établit une équation entre Dieu et Etre, entre l’Un et l’identité du réel.[41] LE pur acte d’être est celui qui confirme dans l’être avec intensité, celui dont la puissance est infinie. Mieux, il est au-dessus de l’infini en tant qu’il est infini. Aucune limite ne le circonscrit, aucune description ne l’appréhende, « aucune science ne l’enveloppe, et les visages s’humilient devant le Vivant le Provident ». (Coran 20 : 110-111)[42] »

« Allah n’est pas un père. Allah, c’est le Un. C’est le Un sur lequel je faisais cours il y a quelque temps. C’est le Dieu Un et unique. Et c’est un Un absolu, sans dialectique et sans compromis.[43] » C’est ce point qui doit être repris dans ses conséquences psychanalytiques.

La société des frères et la société du Un.

On peut déduire du conflit entre le Père et le Un qui se produit lors du sacrifice d‘Abraham une lecture de la société des frères en Islam dérivé du modèle de la horde des frères freudienne. « Si l’islam est bien une religion du fils, c’est pour autant que le fils est sauvé de son propre père, lequel ne parvient pas à se séparer d’un père animal que le rêve met en scène. (…) Le Dieu de l’islam apparaît bien comme une critique du père, comme interprétation de son désir, afin de relever le fils. Il consent au meurtre de l’animal dans le père ; bien plus, il propose le meurtre du père de la jouissance en le symbolisant par le bélier, lequel n’est pas donc le substitut du fils, comme on le dit souvent, mais bien celui du père. Par le sacrifice de l’animal, le père accède à la vérité symbolique de son désir. Il se supprime comme origine…Dans cette optique, la vérité du symbole n’est ni du côté du père ni du côté du fils, même si le symbole sauve ce dernier de la cruauté du premier.[44] »

A cette description de la horde des frères, d’autres opposent bien plus une « fraternité en jouissance ».

« Disons que pour ces possibles orphelins symboliques le sang est une façon de laisser une trace, de faire un trou dans la mémoire des autres, l’acte terrorisant inoubliable : à ces dates, 7 janvier, 13 novembre, c’est de leur haine que l’on se souviendra, pas du nom du père. Mais on se situe en fait bien au-delà de la problématique du clan familial. L’ambition est mondiale, universelle : créer une nouvelle loi, refonder les choses, déraciner ce qui existe, devenir le malheur sur le monde. […] Mais l’oumma islamique privilégie vraiment le lien entre frères. En schématisant beaucoup, on peut dire que le judaïsme instaure le Père, le christianisme le Fils, et l’islam le lien fraternel, dont on voit ici l’envers mortifère[45].» Cette jouissance de haine est compatible avec l’extase paradisiaque : « Pour ceux qui vont jusqu’à l’action kamikaze, je ne pense donc pas que ce soit le coup d’éclat familial ou la gloire personnelle qui importent. Leur but, aussi incroyable que cela puisse paraître, c’est réellement le paradis. […] Il y a pour les musulmans radicaux deux types de fraternité : les frères génétiques, qui cessent de l’être s’ils ne se comportent pas en vrais musulmans, et les frères au sein de l’oumma, la grande matrice qui recrée ce lien symbolique. En un sens, ces djihadistes sont donc doublement frères.[46] »

Mais ce corps de l’oumma, est-il imaginaire ou réel ? L’oumma est-elle grande matrice, communauté mythiquement imaginaire comme le pense Farhad Khosrokhavar[47], ou lieu d’un événement de corps réel ?

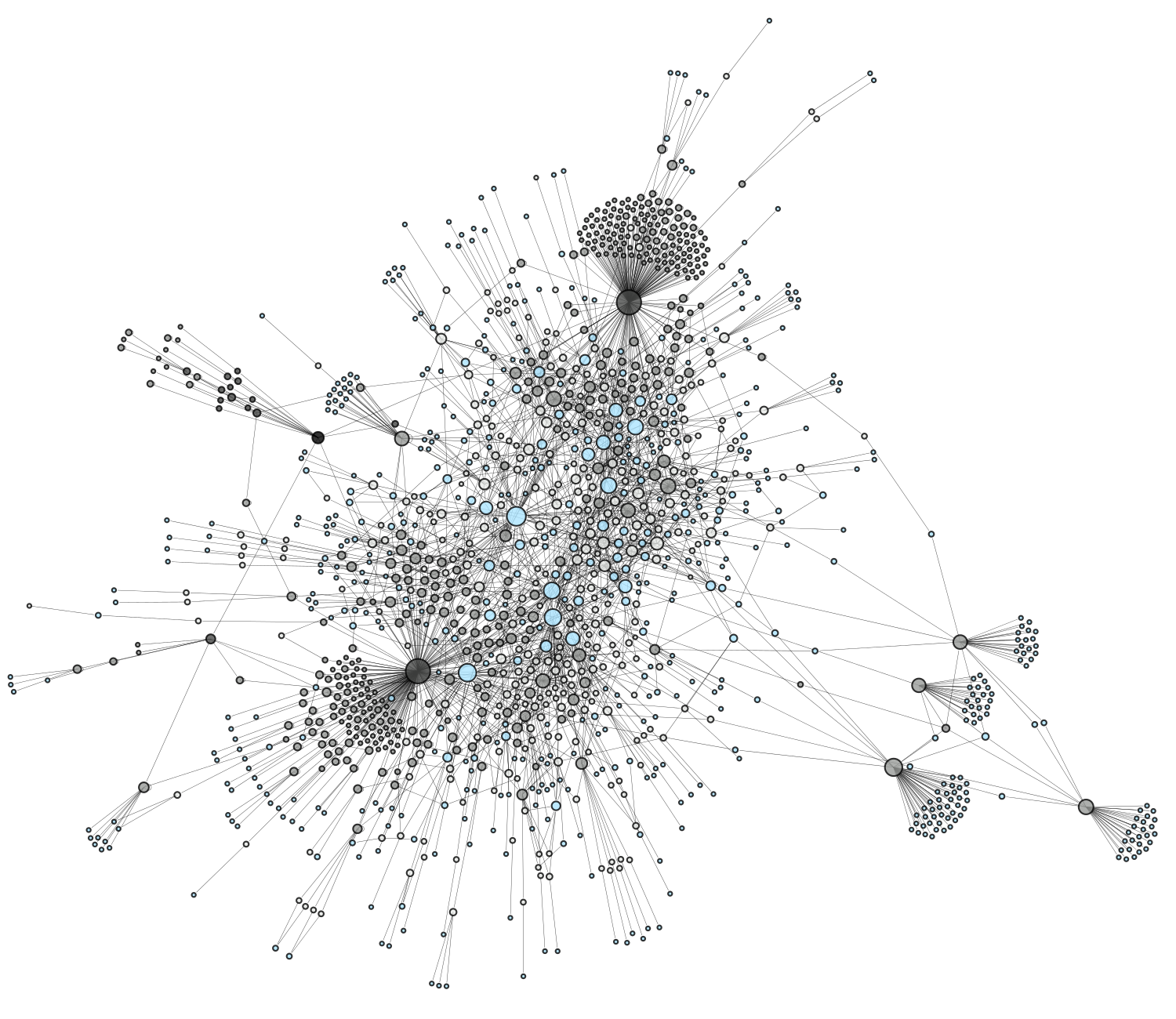

C’est cette question que va poser Jacques-Alain Miller lorsqu’il dégage l’importance de la substitution de l’Autre comme tel, du corps de l’Autre, à la notion freudienne de société des frères. Alors que Freud part de l’interdit paternel, Lacan constate, au-delà de l’interdit, qu’il est impossible de jouir du corps de l’Autre. Il n’y a de jouissance que du corps et du fantasme. A partir de la généralisation de la jouissance comme événement de corps, Jacques-Alain Miller note : « Freud étudie le problème de la transition de la jouissance autoérotique à la satisfaction copulatoire. Lacan pose que cela ne se fait pas, qu’il s’agit d’une illusion freudienne – foncièrement, je ne jouis pas du corps de l’Autre, il n’y a de jouissance que du corps propre ou jouissance de son fantasme, des fantasmes…Nous savons bien comment, sur cette idée de je jouis du corps de l’Autre, s’est branchée toute une mythologie du couple parfait, où se répondent les jouissances, l’amour, etc. Je me demandais si, au fond, le corps de l’Autre ne s’incarne pas dans le groupe. La clique, la secte, le groupe ne donnent-ils pas un certain accès à un je jouis du corps de l’Autre dont je fais partie ? Cela peut s’effectuer sous les espèces de la sublimation : on chante en groupe, je jouis de son accord, on fait de la musique ensemble…Une nouvelle alliance entre l’identification et la pulsion ne serait-elle pas possible ? Vous savez que Lacan dit précisément dans les Écrits que le désir de l’Autre détermine les identifications, mais que celles-ci ne satisfont pas la pulsion. Les scènes de décapitation, prodiguées par l’État islamique à travers le monde entier et qui lui ont valu des milliers de recrues, et l’enthousiasme de ces scènes ne réalisaient-ils pas une nouvelle alliance entre l’identification et la pulsion, spécialement – là, ce n’est pas de la sublimation – la pulsion agressive…Là on n’est pas dans le tragique grec, on est dans le triomphe islamique…Je dis : triomphe islamique.[48] » Roland Gori évoque à sa façon cette subordination du corps politique du groupe au corps du sujet. « Ces gens qui tuent de manière indifférenciée sont eux-mêmes indifférenciés par l’organisation de masse qui les prend en charge. […] Ils se jettent dans les bras d’un appareil qui les prend totalement en charge du point de vue de la capacité de penser, de décider, de vivre. En fait, ils sont déjà morts, socialement ou subjectivement, identifiés qu’ils sont au corps de leur organisation.[49] »

Les triomphes des religions

Lacan, dans les années soixante dix, en s’adressant aux catholiques, ne parlait pas du tout d’une « religion de la sortie de la religion ». Il évoquait, au contraire, le « triomphe de la religion » qui allait de pair avec les modifications en profondeur opérées par la science dans les modes d‘organisation sociales. Les remaniements actuels opérés par les technologie NTIC, l’intelligence artificielle et le traitement des recueils massifs de données autorisées par le Big Data, sont accompagnés par l’étonnante popularité du Pape François qui par sa dernière encyclique « Laudato Si » a réussi à faire se rejoindre le chant de Saint François d’Assise adressé à la nature témoignant pour Dieu, et les élaborations les plus actuelles de la COP 21. C’est une monstration en acte de ce qu’annonçait Lacan « Ils y ont mis le temps, mais ils ont tout d’un coup compris quelle était leur chance avec la science ; Il va falloir qu’à tous les bouleversements que la science va introduire, ils donnent un sens… Depuis le commencement tout ce qui est religion consiste à donner un sens aux choses qui étaient autrefois les choses naturelles. Ce n’est pas parce que les choses vont devenir moins naturelles, grâce au réel, que l’on va cesser pour autant de secréter le sens[50] ». Le triomphe de la religion se disait là au singulier, sans doute par ce que Lacan parlait à Rome et qu’il a donné au catholicisme la place de « la vraie religion ». Jacques-Alain Miller, par sa nomination d’un « triomphe islamiste », nous montre maintenant qu’il faut parler des triomphes des religions au pluriel. On pourrait décliner aussi le triomphe judaïque en considérant les nouveaux développements des mouvements hassidiques dans le nouveau-monde, dans les grandes métropoles des Etats-Unis du Canada, du Brésil et de l’Argentine. Ces triomphes sont aussi bien ceux qui seront compatibles avec la sublimation que ceux qui s’y opposent en célébrant la pulsion de mort. Il nous faudra les prendre en compte dans leur pluralité et leur diversité tout au long du siècle. Il faut, au préalable, renoncer à l’illusion d’un sens unique de l’histoire vers la sécularisation.

[1] Freud S., Totem et tabou, éditions Points, 2010, p. 272.

[2] Ibid., p. 278.

[3] Interview du sociologue Farhad Khosrokhavar par Céline Castello, « Moins ils connaissent l’islam, plus ils sont attirés par le djihad », Site du Nouvel Obs, 26/11/2015, http://tempsreel.nouvelobs.com/attentats-terroristes-a-paris/20151125.OBS0162/moins-ils-connaissent-l-islam-plus-ils-sont-attires-par-le-djihad.html

[4] Interview du sociologue Farhad Khosrokhavar par Céline Castello, « Moins ils connaissent l’islam, plus ils sont attirés par le djihad », Site du Nouvel Obs, 26/11/2015

[5] Olivier Roy, « Le djihadisme est une révolte nihiliste », Le Monde, 25/11/2015.

[6] Olivier Roy, « Le djihadisme est une révolte nihiliste », Le Monde, 25/11/2015.

[7] Olivier Roy, « Le djihadisme est une révolte nihiliste », Le Monde, 25/11/2015.

[8] Olivier Roy, « Le djihadisme est une révolte nihiliste », Le Monde, 25/11/2015.

[9] Olivier Roy, « Le djihadisme est une révolte nihiliste », Le Monde, 25/11/2015.

[10] Olivier Roy, « Le djihadisme est une révolte nihiliste », Le Monde, 25/11/2015.

[11] Interview de Gilles Kepel par Marc Semo, Jean-Pierre Perrin et Luc Mathieu, « Les attentats du 13 novembre vont se retourner contre l’Etat islamique », Libération, 24/11/2015.

[12] Interview de Gilles Kepel par Marc Semo, Jean-Pierre Perrin et Luc Mathieu, « Les attentats du 13 novembre vont se retourner contre l’Etat islamique », Libération, 24/11/2015

[13] Gauchet M., « Religion et politique : état des lieux », Entretien avec Pascale Casanova, http://gauchet.blogspot.fr/2006/08/religion-et-politique-tat-des-lieux.html, France Culture, 2002.

[14] Interview de gilles Kepel par Marc Semo, Jean-Pierre Perrin et Luc Mathieu, « Les attentats du 13 novembre vont se retourner contre l’Etat islamique », Libération, 24/11/2015.

[15] Eugénie Bastié, « Le profil inattendu des djihadistes français », Le figaro, 18/11/2014

[16] Interview de Dounia Bouzar par Eve Taraborrelli : « Le registre de la raison est inefficace pour parler à un jeune embrigadé », Le Monde des religions, 22/09/2015.

[17] Ibid.

[18] Ibid.

[19] Jaspers K., « La lutte contre le totalitarisme », in Essais philosophiques, p. 30.

[20] Miviludes. FP. 06.2015, p. 19.

[21] Miviludes. FP. 06.2015, p.17.

[22] Cohen D., « Comment contenir la violence ? », Le Monde, 3 décembre 2015.

[23] Crettiez X., « « High risk activism » : essai sur le processus de radicalisation violente », Pôle Sud 1/2011 (n°34), p. 45-60.

[24] Berman P., « Il n’y a pas de causes sociales au djihadisme », Le Monde, 1er décembre 2015.

[25] Joignot F., « Dans la tête d’un kamikaze », Le Monde, 9 janvier 2016.

[26] Arendt H., Correspondance avec Gershom Scholem, New York, 24 juillet 1963, Editions Gallimard, Quarto, 2002, p. 1353.

[27] Ibid., 14 septembre 1963, p. 1375.

[28] Le Dernier des injustes, film français documentaire de Claude Lanzman, 2013.

[29] Gori R., « La crise des valeurs favorise les théofascismes », propos recueillis par Julie Clarini, Le Monde, 2 janvier 2016.

[30] Badiou, Notre mal vient de plus loin. Penser les tueries du 13 novembre, Fayard, 2015.

[31] Ibid.

[32] Slavoj Zizek, « The Cologne attacks were an obscene version of carnival », NewsStateman, Europe, 13 january 2016, on-line

[33] Vermeren P., « Comment Molenbeek est devenue le sanctuaire du désastre », Le Figaro, 16 novembre 2015

[34] Boutelet C., « A Cologne, » ce ne sera plus jamais comme avant » », Le Monde, 14 janvier 2015

[35]Jean Birnbaum, Un silence religieux, Seuil 2016.

[36] Joignot F., « Dans la tête d’un kamikaze », Le Monde, 9 janvier 2016.

[37] Freud S, Totem et Tabou, p.176

[38] Lacan J, L’éthique de la psychanalyse, p. 205

[39] Fethi Benslama, La Guerre des subjectivités en Islam, Lignes, 2014, p.173.

[40] Ibid., p. 176.

[41] Ibid., p. 177.

[42] Jambet C., L’Acte d’être, Fayard, 2002, p. 82.

[43] « En direction de l’adolescence», Intervention de clôture à la 3e Journée de l’Institut de l’Enfant par Jacques-Alain Miller, 21 mars 2015.

[44] Fethi Benslama, La Guerre des subjectivités en Islam, Lignes, 2014, p. 184.

[45] Assoun P.-L., « Psychologie des frères du mal », Le Point, 3 décembre 2015

[46] Amoyel P., « Psychologie des frères du mal », Le Point, 3 décembre 2015

[47] Fahrad Khosrokhavar, « la néo-oumma chaleureuse et mythiquement homogène » cité in Henri Tincq, «La radicalisation djihadiste est-elle une dérive sectaire ? » mis en ligne sur Slate le 16 novembre 2015.

[48] «En direction de l’adolescence », Intervention de clôture à la 3e Journée de l’Institut de l’Enfant par Jacques-Alain Miller, 21 mars 2015.

[49] Gori R., « La crise des valeurs favorise les théofascismes », propos recueillis par Julie Clarini, Le Monde, 2 janvier 2016.

[50] Jacques Lacan, Le triomphe de la religion (1974), Seuil 2005, p. 79-80.